L'ANALISI

31 Marzo 2025 - 05:25

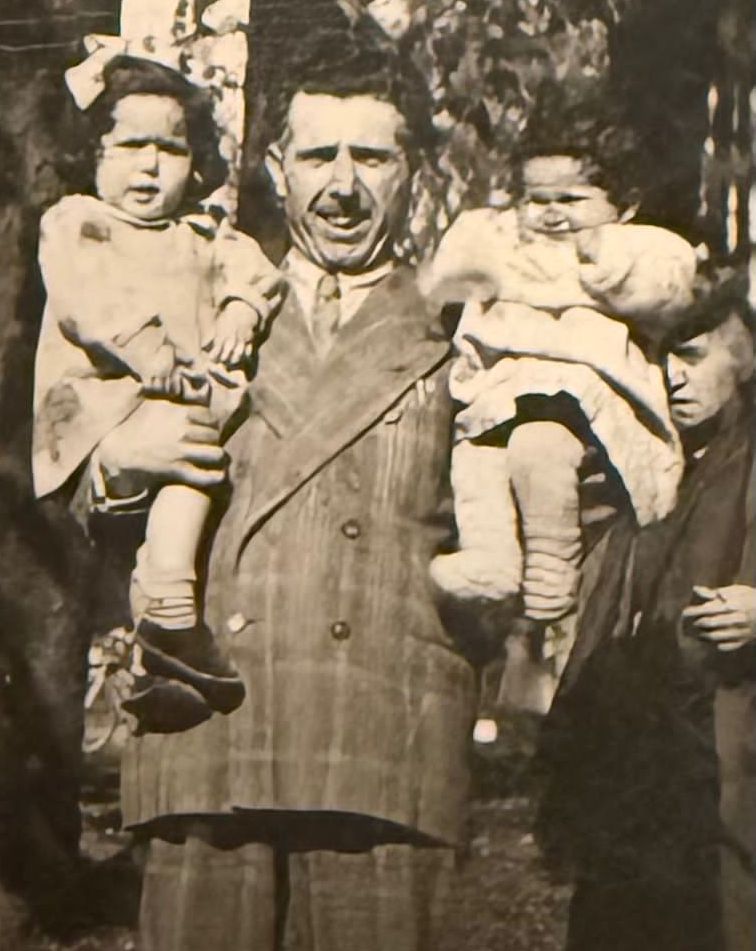

Nel cerchio, Marcello Finzi, zio di Umberto, morto ad Auschwitz

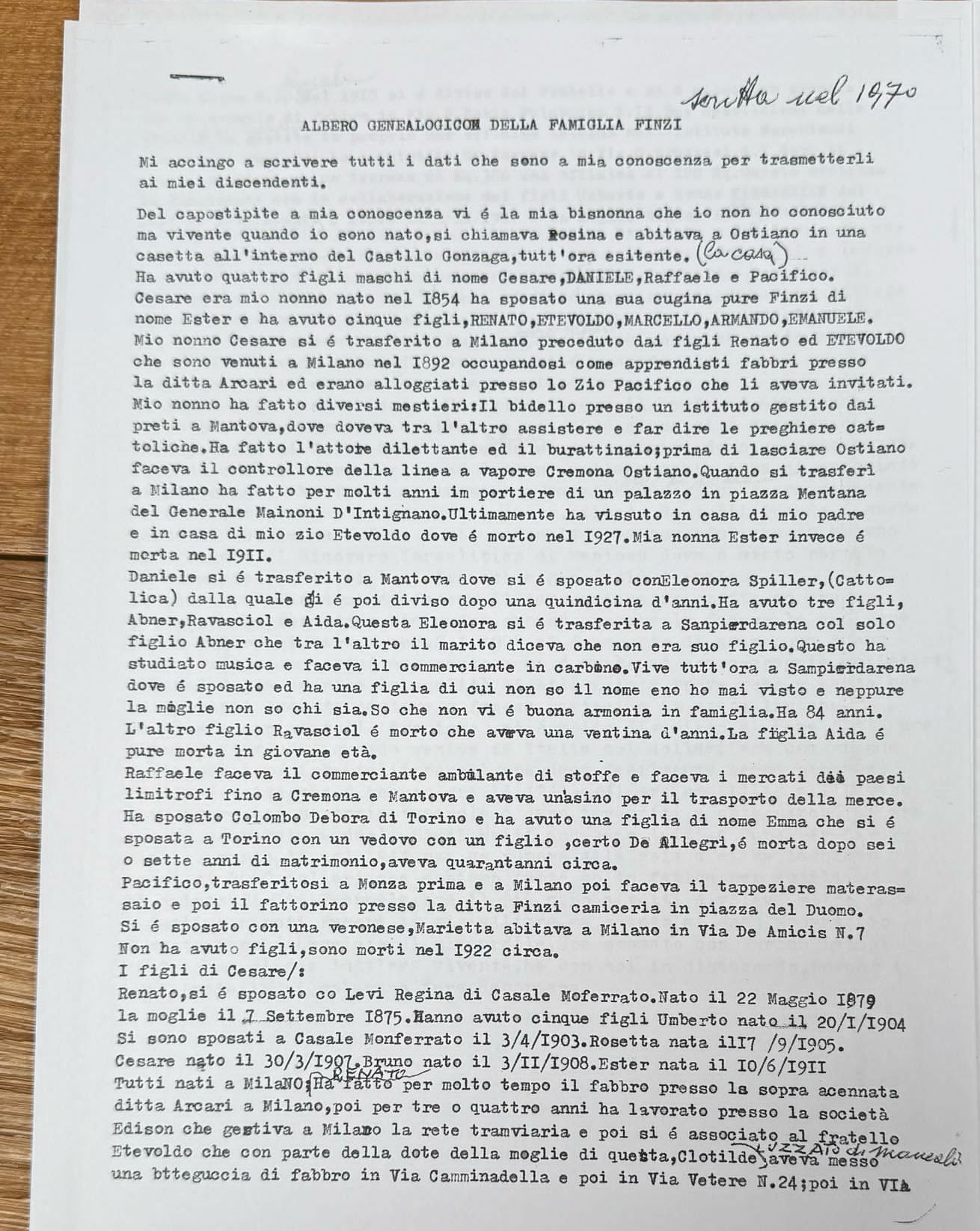

CREMONA - Tanti fogli fitti di frasi battute a macchina. Pagine ordinate, pochissime correzioni. E una breve premessa: «Mi accingo a scrivere tutti i dati che sono a mia conoscenza per trasmetterli ai miei discendenti». Nella prima parte ricostruisce la genealogia della sua famiglia e parla di quand’era bambino, del luogo dove abitava, del mestiere che faceva. È invece nella seconda che racconta la sua odissea, di come ha messo in salvo i suoi cari ma anche dei parenti che non sono sopravvissuti all’Olocausto. È il diario di Umberto Finzi, originario di Ostiano, ebreo perseguitato durante il fascismo. La figlia Paola Finzi, ex professoressa di Storia dell’arte e disegno, che ha custodito quegli appunti, dice: «Mio padre ripeteva che quando sarebbe andato in pensione avrebbe messo in fila i suoi ricordi». Lo ha fatto: fughe precipitose e disavventure, sofferenze e paure ma anche affetti e legami difesi con eroismo. Un viaggio drammatico attraverso un’Italia spietata e buia che si conclude il 25 Aprile: «L’incubo era finito». Ecco quel documento inedito.

«La mia famiglia - annota Umberto Finzi - è di Ostiano, un paese in provincia di Cremona dove, fino alla Seconda Guerra mondiale, esisteva una comunità ebraica abbastanza importante che ora purtroppo è completamente sparita». Il papà, Renato, «faceva il fabbro, come uno dei suoi quattro fratelli». Umberto ha lavorato con lui «anche quando ci siamo poi trasferiti a Milano».

L’officina, all’inizio molto modesta, cresce diventando una piccola azienda ben avviata. Ma tutto cambia nel 1938, a causa delle leggi razziali. «Sono cominciate anche per me e la mia famiglia, che nel frattempo avevo creato sposandomi e avendo due bambine (Paola, nata a Cremona, e la secondogenita Marina, venuta alla luce a Genova, chiamata così in omaggio al mare, ndr), le gravi difficoltà che hanno afflitto in quei terribili anni tutti noi ebrei».

I Finzi sono costretti a chiudere l’attività «affidando i macchinari, che costituivano il nostro unico capitale, a persone estranee». Dopo il bombardamento di Milano dell’agosto 1943 «siamo stati sfollati a Ostiano». Dove, però, «il nostro soggiorno è durato pochi mesi perché, con l’avanzata dei tedeschi, la situazione per noi, conosciuti da tutti come ebrei, si era fatta molto rischiosa. Una sera, infatti, il maresciallo dei carabinieri ci ha imposto di non lasciare la nostra residenza di Ostiano». Chiosa la figlia Paola: «Quell’avvertimento era in realtà una soffiata che ci ha salvato». «Per cui all’alba — scrive il padre — siamo partiti, di nascosto da tutti, prendendo il minimo necessario per la sopravvivenza». Ancora la figlia: «Quel giorno stesso i fascisti sono venuti a casa nostra portando via tutto, compreso un pianoforte a coda, il regalo di nozze che il nonno aveva fatto a mia madre».

La peregrinazione riprende facendo tappa a Milano «dove comunque non potevamo più farci vedere in giro temendo delazioni e retate. E così ci siamo rifugiati a Prà, sobborgo di Genova, qui erano sfollati i genitori di mia moglie». Il 2 ottobre 1944 è una data impressa per sempre nella memoria di Umberto «perché quel giorno ho creduto veramente di essere destinato alla deportazione e di non riuscire più a vedere i miei cari».

Seguono i fatti, ricostruiti lucidamente. «Quella mattina mi ero recato con mio suocero nel suo ufficio a Genova dove lui continuava a ricevere alcuni clienti con i quali intratteneva piccoli commerci. All'improvviso ci siamo visti puntare le armi al petto da tre fascisti, evidentemente allertati da qualche delatore. Ci hanno perquisito, riconoscendo mio suocero come ebreo. I miei documenti, diversamente dai suoi, erano stati da me alterati in alcune lettere del cognome. Così risultavo ariano. Io fui lasciato libero mentre mio suocero venne trattenuto. E quella fu l’ultima volta che lo vidi».

Il genero scappa precipitosamente ma si accorge «di aver abbandonato l’impermeabile nelle cui tasche erano rimaste le tessere annonarie non ancora corrette. Il mio pensiero assillante divenne quello di correre per avvertire i miei di fuggire. Seppi in seguito che, nella stessa serata, i fascisti erano venuti per prenderci tutti».

La via Crucis, «lunga e dolorosa, a piedi, di notte, con le valigie e le bambine», dei Finzi ricomincia, la nuova stazione è alla Madonna della Guardia, sulle colline sopra Genova. «Ci rimanemmo solo due giorni perché la locanda era sede di un nucleo partigiano (comandato da Beppe Fenoglio, ndr) e inadatta ad ospitare le famiglie con bambini. In seguito trovammo momentaneo riparo presso qualche amico che, via via, ci ospitava. Periodi brevissimi, naturalmente, perché la nostra presenza metteva anche la loro vita in pericolo di denunce e conseguente arresto. Eravamo braccati. Io ero preso dall’anguishia di non riuscire a salvare mia moglie e le mie piccole creature non avendo possibilità economiche sufficienti per espatriare in Svizzera». Alla fine Umberto decide di mettersi in marcia verso Milano con Paola, che aveva poco più di un anno. «I miei genitori si erano nascosti in un modesto appartamento in via Imbonati, lontano da casa nostra, dove quindi nessuno ci conosceva».

La moglie, Erminia, lo raggiungerà dopo 48 ore con Marina, di soli due mesi, sobbarcandosi «un viaggio disastroso, una parte in treno e una in camion su cui dovette dare alla bambina del latte in polvere che il guidatore aveva allungato con l’acqua del radiatore. Per cui Marina ha poi sofferto per giorni e giorni di dissenteria».

22 gennaio 1944: gli alleati sbarcano ad Anzio. «Avevo ottenuto la tessera di profugo rilasciata ai capifamiglia che dichiaravano di essere fuggiti dall’Italia del Sud proprio in seguito all’avanzata degli anglo-americani. In altri termini, risultavo agli occhi delle autorità un repubblichino... e questa posizione ci ha permesso di superare con un po’ di respiro l’inverno alloggiati in un poverissimo locale privo di servizi igienici così come di acqua corrente e, naturalmente, di riscaldamento. Abbiamo resistito in quelle condizioni con i pochissimi mezzi economici a disposizione, frequentando silenziosamente la mensa comunale di piazza Diaz».

Mesi gelidi, duri, durissimi, in tutti i sensi. «Scarseggiava il cibo e, salvo qualche fortunato, ci si adattava a mangiare pane cotto con miscugli di farine di origine non definita. Mancavano anche carne, burro e latte».

Arriva il 25 Aprile. «Indimenticabile per chi, come noi, provava la gioia irrefrenabile di sentirsi libero di esistere e di sentire uguale agli altri. L’incubo era finito». Non sono però queste parole di sollievo a chiudere il diario, ma altre, incise anch’esse in una profonda tristezza.

«Invano abbiamo sperato di riabbracciare i nostri cari, deportati nei lager nazisti e inghiottiti nell’orrore. Lo zio Marcello (nato ad Ostiano il 9 febbraio 1883, di professione sarto, internato ad Auschwitz, ndr), la zia Marietta con il marito e mio suocero Ercole Deangelis non sono più tornati lasciando per sempre nei nostri cuori un grande, incolmabile vuoto e un dolore struggente che non può rimarginarsi».

Umberto Finzi ha completato le sue memorie il 18 febbraio del 1990; è mancato, all’età di 86 anni, il 22 marzo. Quasi sapesse che gli restava poco tempo per lasciare dietro di sé i suoi ricordi.

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati

P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona

Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012

Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris