L'ANALISI

STAGIONE LIRICA: IL VIDEO

03 Dicembre 2022 - 07:58

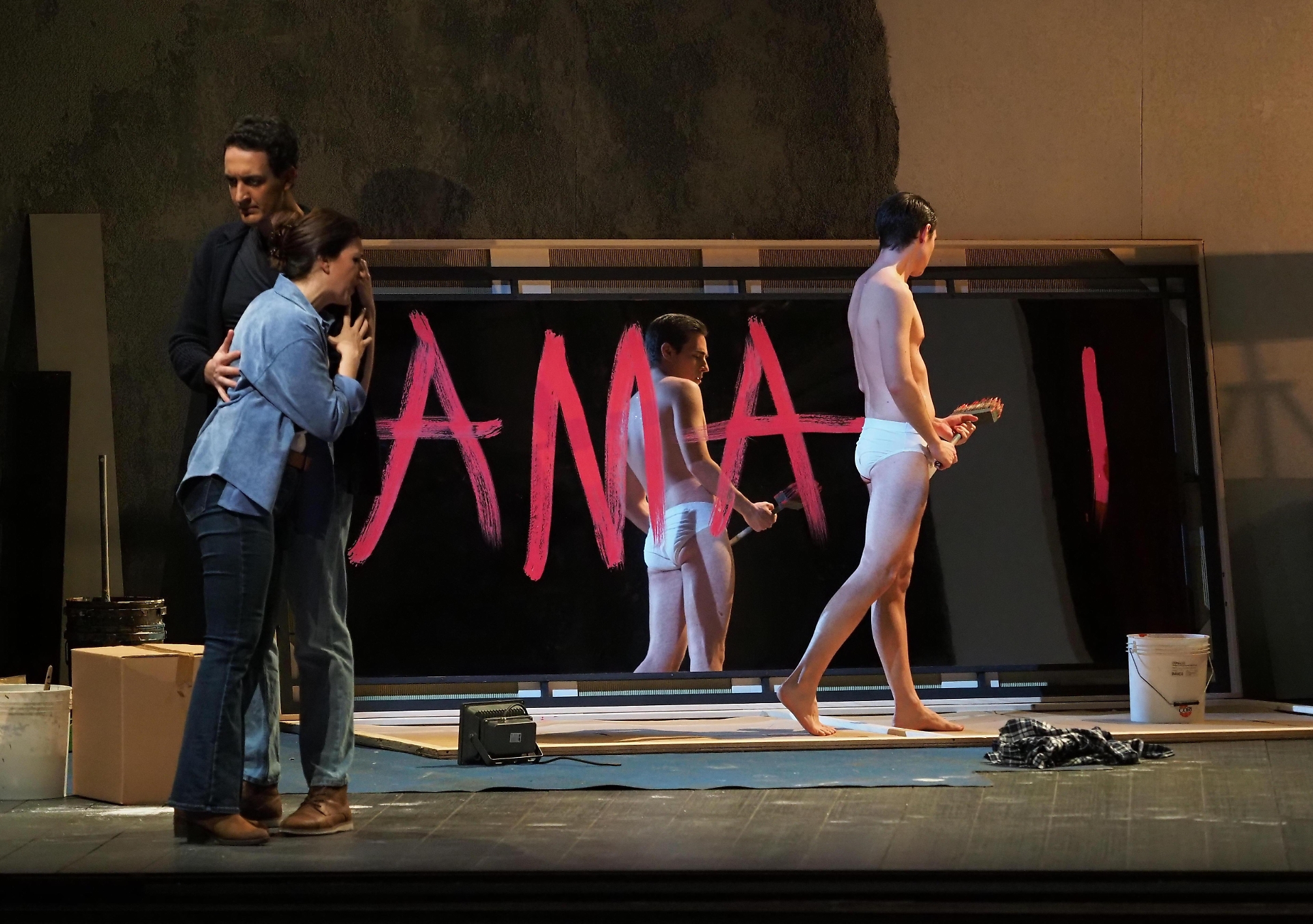

CREMONA - Tanto rumore per nulla. Questa produzione di Traviata sembrava destinata a scandalizzare e far discutere parecchio. Alla fine l'obiettivo è stato – parzialmente – raggiunto: Traviata si è conclusa con un’ampia contestazione indirizzata alla regia di Luca Baracchini. Fischi, «bu» e «vergogna» dal loggione alla platea, espressione di un pubblico che mal tollera la piega meramente provocatoria che spesso talune regie operistiche finiscono per assumere. Già di per sé, l'idea di Baracchini genera da subito qualche dubbio. L’iconica e «sempre libera» Violetta Valéry sarebbe in origine un uomo, che si strugge davanti a uno specchio non riconoscendosi nella sua immagine, rifiutando ciò che vede, vive cioè una discrasia tra ciò che è e ciò che sente di essere. Violetta vive il conflitto interno dell'identità di genere. La scusa sono un paio di richiami del libretto («Addio del passato» a inizio terzo atto, «l’immagine de miei passati giorni» nel finale). Ci sarebbe dunque una ‘transizione’ in Violetta.

Il problema di questo allestimento, però, nasce da due ragioni fondamentali: in primis, ciò che appare è che il regista abbia sostanzialmente sfruttato il messaggio verdiano - fraintendendolo - sull’onda di un dibattito politico e ideologico assai sentito in Italia negli ultimi anni. Un gioco fin troppo facile oggi, ma è difficile credere nel revisionismo storico-culturale che vuole in Giuseppe Verdi un baluardo progressista. La seconda ragione si collega alla prima: si piega Verdi al servizio di un tentativo antistorico di stupire il pubblico, provocandolo. Questa regia si sforza in realtà di scandalizzare il pubblico, usando però metodi convenzionali e anche un po’ vecchiotti. Non c’è nulla di realmente rivoluzionario, anzi, c’è fin troppo conformismo nella volontà di riproporre schemi pseudo-provocatori e – checché se ne dica – impregnati di ideologia. Se spogliamo infatti questa Traviata dal macigno della fluidità di genere (di per sé anche abbastanza ben sviluppato dal regista), dalla volgarità (ad esempio, il Coro delle zingarelle sadomaso, o la poesia di «Un dì felice, eterea» offuscata da scene a sfondo sessuale), dalle nudità (preludio del secondo atto, con l’alter ego maschile di Violetta che tenta di evirarsi) e dal folklore (come i travestiti onnipresenti in scena), non ci resta che un tipico allestimento di Traviata, già visto e rivisto.

Di per sé, lo spettacolo funzionerebbe anche, pur senza emozionare particolarmente, né proporre alternative agli allestimenti ‘tradizionali’ di Traviata; così come non mancano passaggi abbastanza significativi, per quanto un po’ retorici, sul tema dell’accettazione di sé, e qui il regista ha ragione: in un’epoca di frastuono, molti vengono messi ai margini e non capiti (Violetta è «sola e abbandonata in questo popoloso deserto»). L'occasione di questa recensione è ghiotta per fare una piccola riflessione. Se il teatro – come questo allesimento vuole (o vorrebbe) riaffermare – deve far discutere, se deve essere una sorta di agorà dove i pensieri si incrociano e si scontrano, allora non solo non dobbiamo scandalizzarci per la fragorosa contestazione incassata da questa regia, ma dobbiamo addirittura considerarla parte integrante del dibattito artistico. Continuando, le scene di Francesca Sgariboldi portano Traviata ai nostri tempi con due scene fisse, una discoteca e la casa di Violetta e Alfredo (giocano un ruolo chiave le luci di Gianni Bertoli). I costumi, anch’essi contemporanei, sono di Donato di Donna. Non ci si nasconda dietro alla scusa del pubblico bigotto o poco aperto alla contemporaneità o ai temi sociali: il cattivo gusto è cattivo gusto (i primi fischi arrivano con l’evitabile sceneggiata sadomaso a metà secondo atto). Per fortuna interviene Verdi, la cui musica è ben più difficile contraffare. La direzione è nelle mani e nella bacchetta di Enrico Lombardi, che si approccia a una partitura stra conosciuta come quella di Traviata cercando di scordare per un attimo la prassi esecutiva tradizionale e cercando di risalire filologicamente all’originale verdiano. Ne deriva una via di mezzo tra archetipo e tradizione, che mette in risalto qualche aspetto più ‘belcantistico’ (si evitano i tagli sulle cabalette e si accentuano vocalismi e corone).

Il title role è affidato a Francesca Sassu, soprano dal timbro piacevolissimo, mai banale. Sa restituire un intimismo commovente nei momenti di maggiore pàthos. Ottima prova anche per l’Alfredo di Valerio Borgioni, che dismette i panni tradizionali del bon vivant in favore di un Alfredo più timido, a volte un po’ impacciato. Meno centrato è il Germont di Vincenzo Nizzardo, spesso ingolato e con poche sfumature. Qualche limite anche nella recitazione e nella mimica: ne risulta un Germont bidimensionale e che si lascia andare in gesti istrionici e sguardi truci che si confano più a uno Scarpia o a un Jago che a un padre che, pur severo, è capace di affetto e compassione. Bene, con distinguo i vari comprimari: Reut Ventorero, Sharon Zhai, Giacomo Leone, Alfonso Ciulla, Alessandro Abis, Nicola Ciancio, Ermes Nizzardo e Filippo Quarti. Molto bene il Coro di OperaLombardia preparato dal maestro Malaspina e l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali. Domani si replica alle 15,30.

FOTO E VIDEO: FOTOLIVE/SALVO LIUZZI

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati

P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona

Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012

Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris