L'ANALISI

15 Novembre 2022 - 09:56

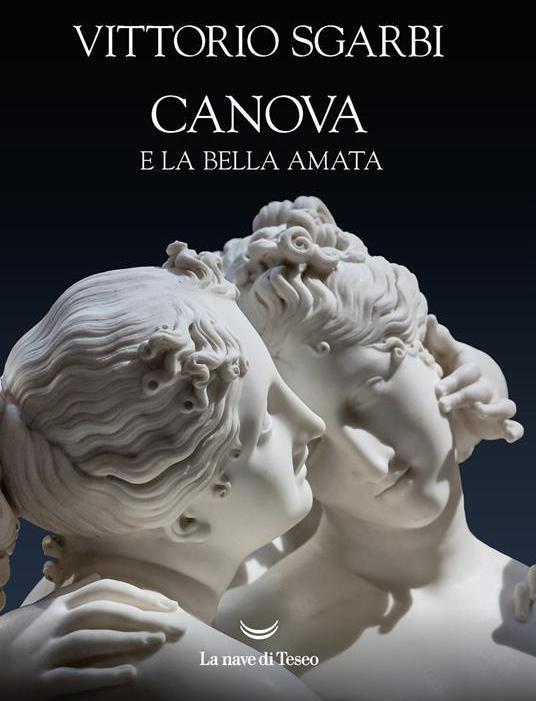

Il critico d'arte e personaggio politico Vittorio Sgarbi

CREMONA - «Fu nel marzo del 2017. Ero a Cremona, per vedere alcune opere in una casa di campagna a San Felice. La bella architettura neoclassica a fianco del Santuario era ricca di notevoli decorazioni e di quadri, ma era nei modesti ambienti di servizio del piano superiore che mi attendeva una inattesa quanto sorprendente scultura. Davanti a me era, di incredibile nitore, in marmo statutario di Carrara, un busto di donna, con i capelli raccolti in un nastro, firmato sul retro ANT. CANOVA. F.A. 1811». Lo scrive Vittorio Sgarbi in Canova e la Bella amata, il suo ultimo saggio uscito per La Nave di Teseo a duecento anni dalla morte dello scultore. Il libro ripercorre le alterne vicende della fortuna critica di Antonio Canova, su cui ha pesato, nel corso della seconda metà del Novecento, la sonora e crudele bocciatura di Roberto Longhi. Canova fu da lui definito «lo scultore nato morto», e solo in tempi recenti studi più approfonditi e non viziati da pregiudizi hanno ricollocato l’artista in una dimensione corretta.

Ma è nella scoperta dell’inedito il valore aggiunto dello studio di Sgarbi. «Un’opera del tutto inedita del grande scultore - prosegue il critico, di recente nominato sottosegretario ai Beni culturali -, al tempo della Venere italica che aveva fatto dire a Ugo Foscolo: ‘Io dunque ho visitata, e rivisitata, e amoreggiata, e baciata, e, ma che nessuno il risappia, ho anche una volta accarezzata, questa Venere nuova... Se la Venere dei Medici è bellissima dea, questa ch’io guardo e riguardo è bellissima donna; l’una mi faceva sperare il paradiso fuori di questo mondo, e questa mi lusinga del paradiso anche in questa valle di lacrime’».

Il naso affilato, le labbra schiuse in un sorriso enigmatico da Monna Lisa, i ricci trattenuti sulla testa alla moda del tempo: la giovane donna non ha un nome, non ha un corpo. Per lei parla una bellezza sublime e rarefatta, senza tempo. «La scultura cremonese - scrive ancora Sgarbi - appartiene, dunque, al momento più alto della maturità di Canova che, l’anno dopo, nel 1812, iniziò anche le Tre Grazie. Ho cercato già all’epoca notizia di una committenza cremonese a Canova. L’opera era conservata in origine in Villa Mina Bolzesi Martucci, a Santa Maria del Campo (...) E fu certamente Gaetano Bolzesi a volere la decorazione neoclassica negli interni della villa, ma è assai probabile che la scultura di Canova sia stata commissionata e concepita per il Palazzo Mina Bolzesi di città, eretto fra il 1812 e il 1815, sempre per volere di Gaetano, ricco borghese dedito al commercio».

Un palazzo imponente, quello di via Platina al civico 66, con il salone di rappresentanza affrescato da Giuseppe Diotti con scene attinte alla storia greca, un Ganimede e l’aquila dello scultore neoclassico Camillo Pacetti e un Tersicore danzante di Gaetano Monti, allievo di Canova. «Sicuramente - annota ancora Sgarbi - le due sculture erano in dialogo con il busto riapparso (e oggi in una sede sicura), essendo rimasto anch’esso sempre in proprietà della famiglia Bolzesi».

All’epoca, Antonio Canova è scultore acclamato, in viaggio continuo tra l’Italia e la Francia, dove lavora al busto dell’imperatrice Maria Luisa, moglie di Napoleone e futura duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla. Con l’Empereur, Canova affronta la situazione degli istituti d’arte italiani, che versano in condizioni economiche pietose e ottiene notevoli benefici per la romana Accademia di San Luca. Allo scultore, in quegli anni, non mancano «celesti corrispondenze d’amorosi sensi». Se nella giovane Minette Armendariz, Canova vedeva forse la figlia che non ebbe mai, sono molto probabili le relazioni con Delphine de Custine e con Juliette Rècamier, ritenuta la donna più bella di Francia e già ritratta da Jacques-Louis David semisdraiata su un letto a barca.

Neppure gli scrittori sono indifferenti al fascino di Canova e delle sue opere. Stendhal visita il suo studio romano proprio nel 1811, mentre Lord Byron lo farà nel 1817. Vide la Testa di Elena, affine alla scultura cremonese, e le dedicò una poesia: «What nature could, but would not, do,/And Beauty and Canova can! (Ciò che la natura avrebbe potuto ma non volle fare,/Bellezza e Canova possono!)».

«In questa temperie, nel volgere degli anni della sua coerente ispirazione muliebre - sottolinea Vittorio Sgarbi -, nasce il busto di donna per Gaetano Bolzesi, di intatta purezza espressiva, con il vario agitarsi dei capelli: i riccioli che scendono sulla fronte e sulle tempie dalla scriminatura, il denso e disordinato muoversi delle ciocche raccolte dal nastro, con una naturalezza raggiunta dopo diverse prove. C’è un coerente idealismo che convive con un’inedita sensualità in questa invenzione particolarmente viva». È un Canova al culmine della maturità artistica a ricevere la committenza di Bolzesi. Ed è un Canova che ha riscoperto l’amore. «E questa condizione rispecchia nella nuova scultura - conclude Sgarbi -, mentre timidamente si riaccendono i sensi per fantasmi femminili che hanno, di volta in volta, in quel tempo ritrovato, il volto di Minette, di Delphine, di Juliette. L’amore agita e anima quel marmo».

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati

P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona

Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012

Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris