L'ANALISI

10 Gennaio 2024 - 08:23

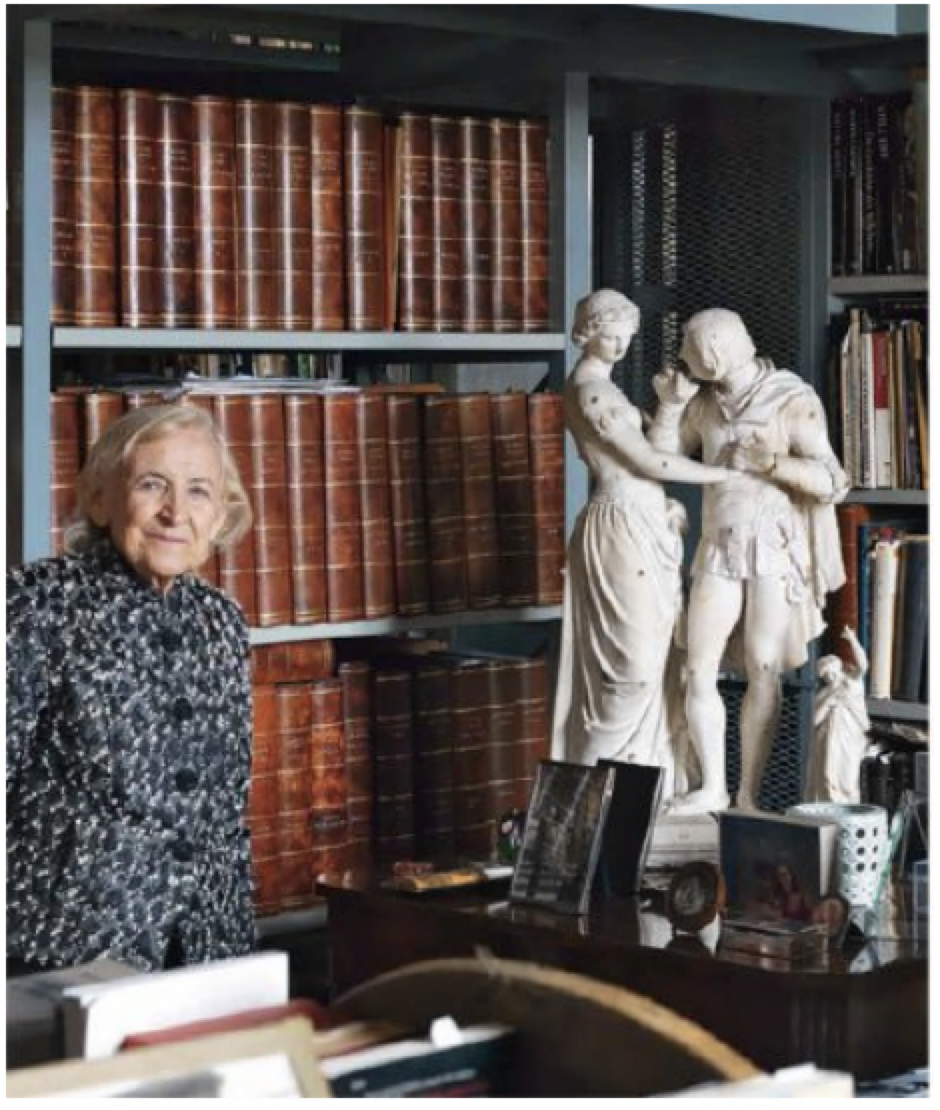

Mina Gregori davanti al San Francesco di Caravaggio, sotto nel suo studio fiorentino

CREMONA - Si diverte ancora moltissimo. La passione, la tenacia e l’intensità con cui si immerge nella lettura e nello studio dell’arte sono rimaste immutate. Le manca un pochino la ricerca e non fa più la vita di una volta «perché gli anni ci sono, e pesano un po’....». Mina Gregori, classe 1924, tra i massimi esperti mondiali della pittura di Caravaggio, professore emerito, già ordinario di Storia dell’Arte medievale e moderna all’Università di Firenze, presidente della Fondazione Roberto Longhi, ha trascorso le feste di Natale nella sua casa cremonese, a due passi dalla chiesa di Sant’Abbondio.

«Sono nata in queste stanze — racconta -. Da mio padre ingegnere ho imparato la curiosità della conoscenza, l’emancipazione che deriva dalla cultura. Da mia madre, discendente di una illustre famiglia cremonese, ho ereditato il gusto e la passione per l’arte a tutto tondo, a cominciare dalla musica. Non posso dimenticare, nella mia formazione, la figura di colui che di fatto mi ha iniziata all’arte: il professor Alfredo Puerari, poi direttore del Museo Civico. Gli anni al liceo classico Manin e quel metodo di studio si sono rivelati determinanti».

Come trascorre le sue giornate fiorentine?

«Leggo ancora molto, un po’ studio, voglio rimanere aggiornata. Ci tengo molto. Seguo i risultati delle case d’asta, partecipo a qualche iniziativa, insomma... faccio ancora le mie considerazioni. Molti si rivolgono a me e chiedono di riconoscere e autenticare un’opera d’arte di cui sono venuti in possesso, talvolta deludo aspettative altissime... ma cerco comunque di metterli sulla strada giusta, di costruire cioè la storia di quel dipinto indipendentemente dal nome del suo autore. Ricostruire il suo contesto e le relazioni con altre opere d’arte, il suo nesso con la realtà, il mondo, l’ambiente. Continuo a mettere a frutto la lezione del mio maestro Roberto Longhi».

È stata sua allieva a Bologna e sua ‘erede’ alla Fondazione di Firenze che porta il suo nome. Cosa si intende per eredità longhiana? È un metodo oggi ancora valido?

«Il compito in Fondazione è un po’ gravoso, ma cerco di presenziare il più possibile e assolvere ai miei doveri.... Comunque, Longhi osservava un’opera e riconosceva l’autore senza bisogno di una firma, o di una data. Privilegiava l’occhio innanzitutto, bisogna avere occhio, lui anteponeva il museo alla biblioteca, la visione diretta delle opere, dal vero, poi se mai anche la fotografia. Se sei un longhiano parti dall’opera e questa ti racconterà anche il suo contesto. È il potere dell’attribuzione. Alle generazioni di studenti universitari che ho incontrato, e sono almeno quattro, e ai borsisti della Fondazione ho cercato di trasmettere questo metodo. E ho anche preteso tanto in cambio. Gli studenti stranieri si sono trovati in difficoltà nel cosiddetto esercizio attributivo, provenivano da studi molto circoscritti, sia pure approfonditi, ma documentari. L’oggetto dei nostri studi sono le opere, il resto viene dopo. Metodo attualissimo, oggi la tecnologia nei restauri, la stratigrafia ad esempio, aiuta davvero tanto nelle attribuzioni, ma il colpo d’occhio è imprescindibile».

Ha curato almeno cento mostre, quale ricorda con maggior affetto e perché?

«La mostra del Seicento fiorentino che presentò con audacia un periodo poco conosciuto e poco apprezzato. E poi la grande rassegna cremonese sui Campi, era il 1984, bei tempi quelli dell’Apic. Si lavorava bene, c’era molta collaborazione. Fu un successo, Cremona divenne un centro di richiamo internazionale. Ricordo con orgoglio anche l’esposizione di un Caravaggio della collezione Windsor. Grazie all’intercessione dello storico inglese Denis Mahon, la regina Elisabetta ci concesse il prestito. La esponemmo a Roma, per la prima volta in assoluto».

Al Museo c’è un San Francesco in meditazione di Caravaggio...

«Lo avevo visto appeso insieme ad altri dipinti in una sala. Sono salita in piedi su una sedia per vederlo da vicino. Quella mano, il volto, e la barba... Non ho avuto dubbi!

Un suggerimento agli aspiranti storici dell’arte?

«Viaggiate, viaggiate, viaggiate. Non risparmiatevi. Visitare musei e chiese permetterà di formare spirito critico, capacità di lettura e di giudizio. Bisogna imparare a guardare, a vedere sono tutti capaci».

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati

P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona

Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012

Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris