L'ANALISI

RITRATTO DI BALLERINA: IL MISTERO

24 Luglio 2023 - 11:22

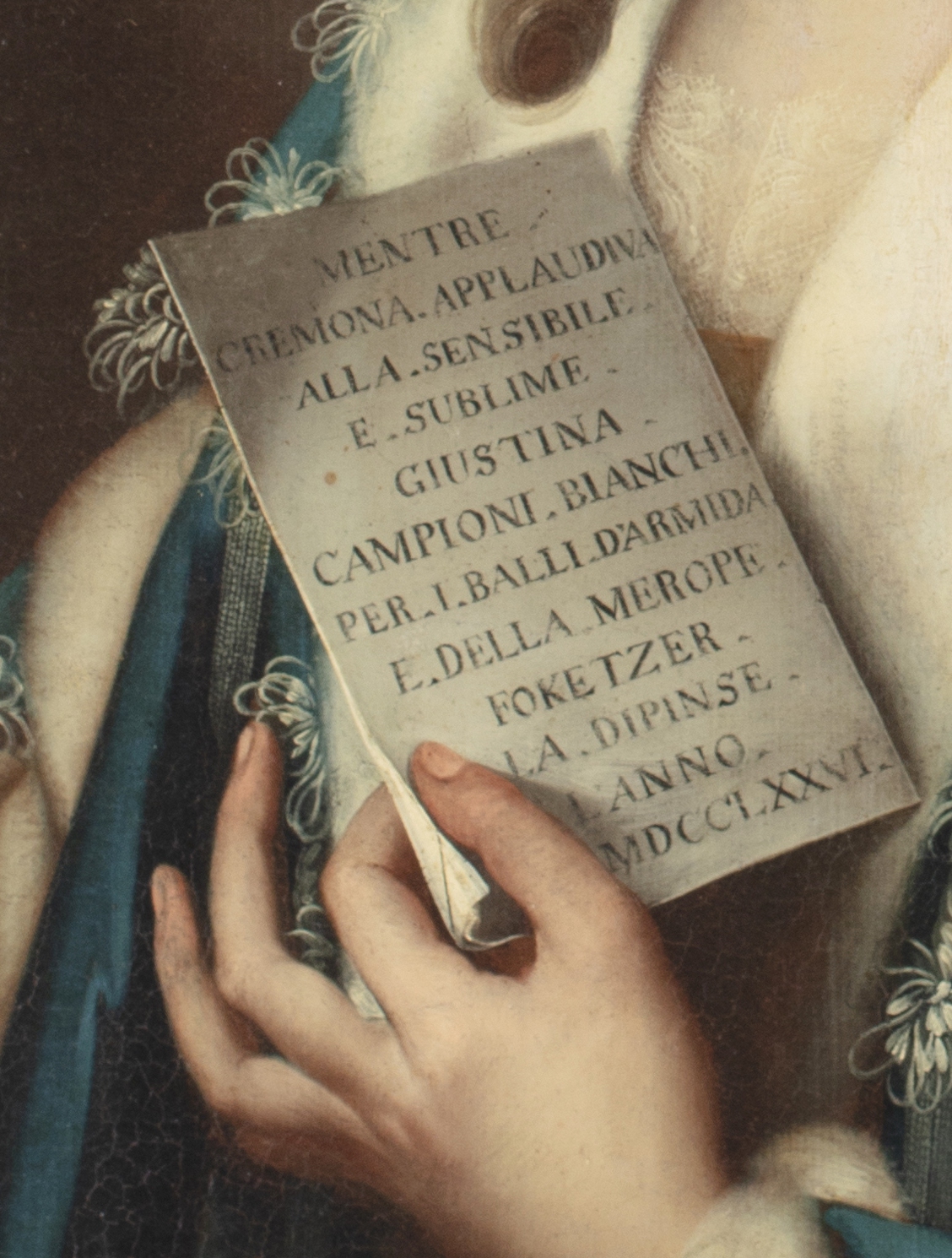

Il ritratto di Giustina e il particolare dove viene citata Cremona

CREMONA - Nel cartiglio che tiene fra le mani si legge: «Mentre Cremona applaudiva alla sensibile e sublime Giustina Campioni Bianchi per i balli d’Armida e della Merope, Foketzer la dipinse l’anno MDCCLXXVI». Prima del restauro, un grande fazzoletto bianco nascondeva quel cartiglio, forse un passo indietro del committente o un ripensamento della signorina effigiata, la famosissima (a quei tempi) e super pagata danzatrice attiva nei maggiori teatri d’Italia ma nata artisticamente sotto l’ala protettrice della corte di Parma dove, tra il 1756 e 1771, godette dei favori di Sua Altezza reale il duca Filippo e della famiglia Borbone. Al termine di numerose vicissitudini, il dipinto è approdato alla galleria di Pietro Quattriglia Venneri, la PQV Fine Art che ha sede in palazzo Fodri facendo ritorno nella città dove era stato dipinto e dove la celeberrima, ricchissima e idolatrata Giustina era stata la protagonista assoluta della stagione di Carnevale del 1776. E proprio qui a Cremona si fa ritrarre per l’unica volta («Allo stato attuale non se ne conoscono altri ritratti», spiega il gallerista) non in abito di scena come ci si sarebbe aspettati ma in abbigliamento più informale, diremmo oggi, indossato in camerino al termine dello spettacolo, raffinato e costoso comunque.

La vestaglia è di seta azzurra bordata di pelliccia, probabilmente ermellino, alle maniche e ai polsi. Il collo sciallato, di seta color avorio, è impreziosito da alamari ricamati e lascia intravedere il pizzo della sottoveste. I capelli raccolti in una morbida treccia, sul capo una coroncina di nastri e perle. Volge lo sguardo languido al suo ritrattista, il tedesco Johann Georg Fockhezer (attivo a Cremona e Bologna tra il 1743 e il 1776) e nello stesso tempo, almeno si vuole romanticamente immaginare, alla persona che questo ritratto aveva commissionato. Un ammiratore, un frequentatore della lunga stagione di Carnevale messa in scena dal teatro Nazari (così in quegli anni si chiamava il Ponchielli), un appassionato di balletto. Sordo e cieco alle recensioni dell’epoca. Di Giustina si scriveva così: «Di secondaria importanza, come arte, ma possedeva il pregio di avere una avvenenza seduttrice che la rese cara alle corti straniere allora imperanti in Italia». Fatta eccezione per la sua unica comparsa al teatro cittadino, non sappiamo quali legami — personali o artistici - la danzatrice avesse con Cremona, città che amava al pari di Venezia e Parma. «Una donna molto libera, come le sue relazioni sentimentali, indipendente economicamente, grande viaggiatrice. Una superstar nella Cremona del Settecento di cui quel fazzoletto dipinto a nascondere il cartiglio, evidentemente diventato imbarazzante, voleva cancellarne l’identità. Una sorta di damnatio memoriae».

Poteva essere uno dei tanti ritratti dentro una galleria ideale, alla fine si è rivelato prezioso per mettere insieme brandelli di storia patria (e tanto c’è ancora da indagare) perchè racconta la vita di una donna dentro la vita della città, in quel secolo tutt’altro che provinciale e ai margini, che attrae un pittore come il bavarese Fockhezer e, si presume, un committente danaroso, racconta di un teatro cittadino che aveva denaro per permettersi nel cartellone di Carnevale la ballerina più costosa d’Italia. Seppure poco dotata dal punto di vista artistico, a prestare credito alle critiche dei giornali, Giustina sapeva comunque il fatto suo e si procurò una scrittura dopo l’altra: prima ballerina al Ducale di Parma, poi Vienna, Firenze, Venezia («dove si fece particolarmente ammirare»), Torino («dove fu la diva più pagata della compagnia di ballo»), Bologna, Mantova, Brescia, Genova, Milano (all’inaugurazione del teatro alla Scala), Crema e come abbiamo visto, Cremona sempre fregiandosi del titolo ‘all’attuale servigio di sua altezza reale l’infante di Parma’ che pretendeva in locandina.

Arrivò a percepire tre ‘pensioni’ al mese per un totale di 13mila lire, una somma stratosferica, frutto delle scritture e degli emolumenti concessi dai Borboni. In aggiunta, portava a teatro con sè madre, cameriera e servitore, chiedendo a gran voce biglietti omaggio. Una diva capricciosa, come tutte le dive che si rispettino, oggi come allora. Poteva permetterselo, dati i potenti ‘sponsor’. Delle sue doti artistiche null’altro si sa se non quelle taglienti recensioni di cui non possiamo sapere se meritate oppure no, e neppure delle sue frequentazioni cremonesi culminate con il ritratto e il maldestro tentativo di cancellarne le scomode tracce. Ad avvalorare la qualità artistica del cartellone di danza di quel Carnevale 1776, un altro nome racconta grandi cose: il violino e direttore d’orchestra si chiamava Francesco Diana detto Spagnoletto, uno dei protagonisti musicali della città.

Il giovanissimo Mozart, arrivato sotto il Torrazzo nel gennaio del 1770 con il padre Leopold, scrive alla sorella: «A Cremona orchestra buona e il primo violino si chiama Spagnoletto...». «Rivalutiamo per primi la storia della città - chiosa Quattriglia Venneri — eravamo di gran lunga più cosmopoliti nel Settecento. Mettiamocela tutta per uscire, metaforicamente, dalla nebbia dei nostri tempi».

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati

P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona

Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012

Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris