L'ANALISI

19 Maggio 2025 - 05:00

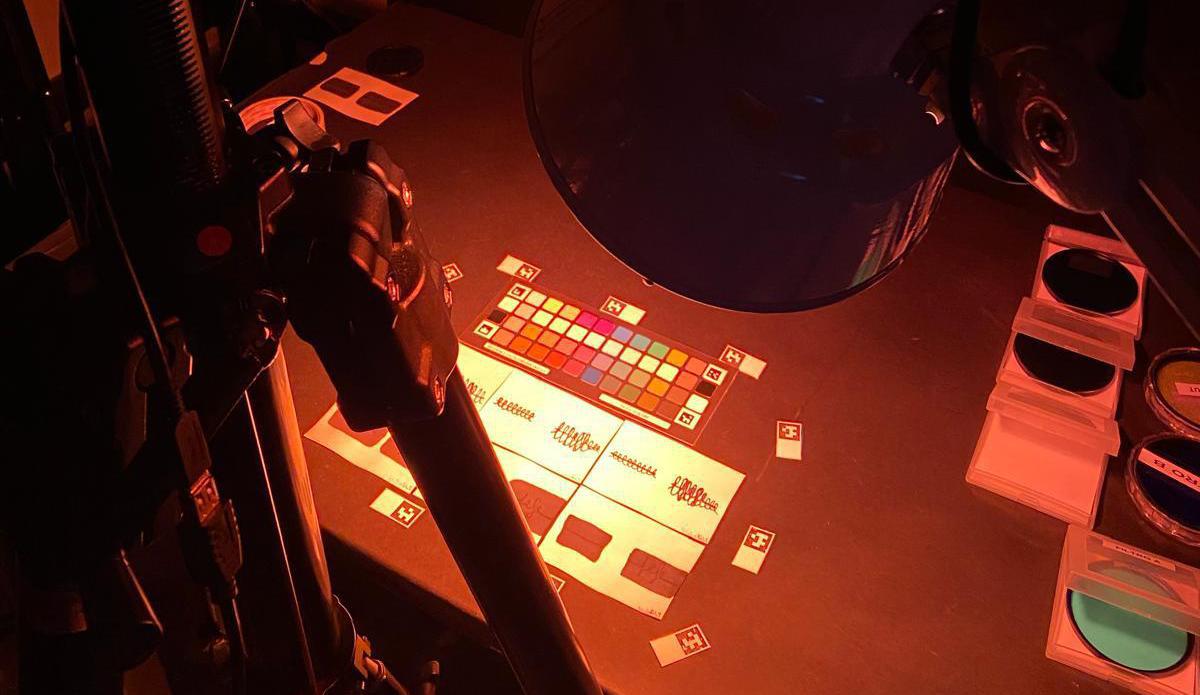

CREMONA - Conoscere la composizione chimica dell’inchiostro può rivelare molto del processo artistico di uno scrittore o di un musicista. È questa la sfida che lancia alle discipline umanistiche il Laboratorio di Diagnostica non Invasiva Giovanni Arvedi, parte integrante dell’Ateneo pavese e del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali.

Tante le collaborazioni prestigiose che portano il laboratorio a intessere progetti di ricerca con il Politecnico di Milano, il centro Elettra Sincrotone di Trieste, Aachen University in Germania Nicolaus Copernicus University in Polonia, il Metropolitan Museum of Art di New York. Si tratta di collaborazioni legate allo studio dei materiali e delle vernici dei violini e dei capolavori della liuteria classica cremonese. In questo orizzonte di ricerca e di contatti internazionali si pone l’azione del laboratorio, un’azione interdisciplinare.

«Oggi più che mai le scienze fredde sono al servizio dello studio delle opere d’arte e in generale dei manufatti dell’ingegno umano. Analizzando i materiali usati è possibile non solo conoscere lo stato di conservazione di un bene, ma tracciarne anche la storia — afferma Marco Malagodi, coordinatore e responsabile del Laboratorio —. In questa direzione va la collaborazione con il Dipartimento di Fisica che ci ha permesso di avere una dottoranda, Chiara Delledonne che sta lavorando sullo studio degli inchiostri storici».

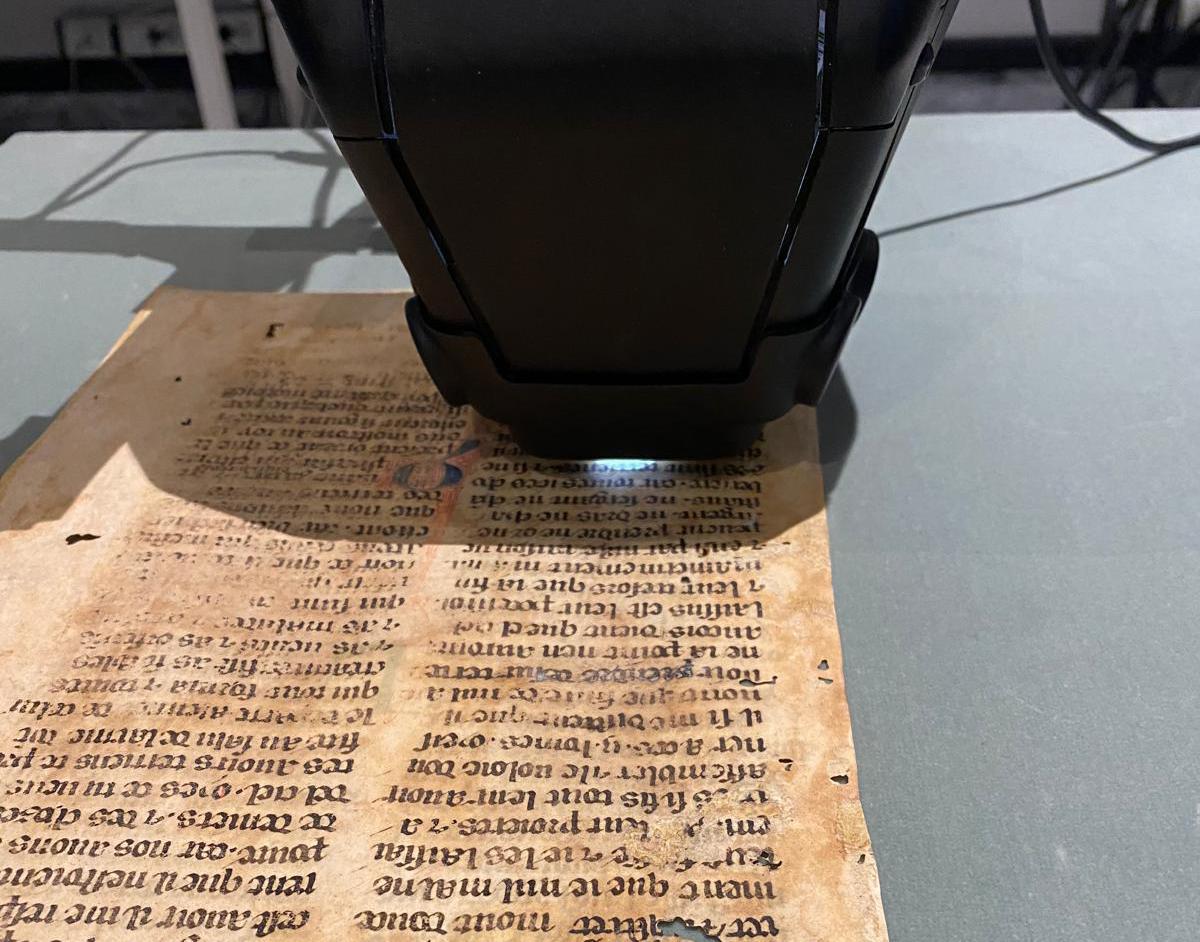

Gli studiosi e scienziati del Laboratorio Arvedi spaziano dallo studio diagnostico dei violini della collezione civica, conservati presso il Museo del Violino, all’analisi degli inchiostri che permette di recuperare tracce cancellate dal tempo, ma anche di rendere leggibili manoscritti apparentemente inevitabilmente deteriorati. «Gli inchiostri ferrogallici, utilizzati dai tempi dei romani fino a tutto il XIX secolo erano spesso una comoda scorciatoia per realizzare i filetti dei violini, al posto degli intarsi in ebano più macchinosi e più costosi — prosegue Malagodi —. Da qui l’idea di intraprendere anche questo tipo di ricerca, collaborando con i colleghi del Dipartimento di Beni Culturali, Mariarosa Bricchi, Giorgio Panizza e Claudio VBela nell’analisi degli inchiostri usati per redigere manoscritti o vergare pergamene».

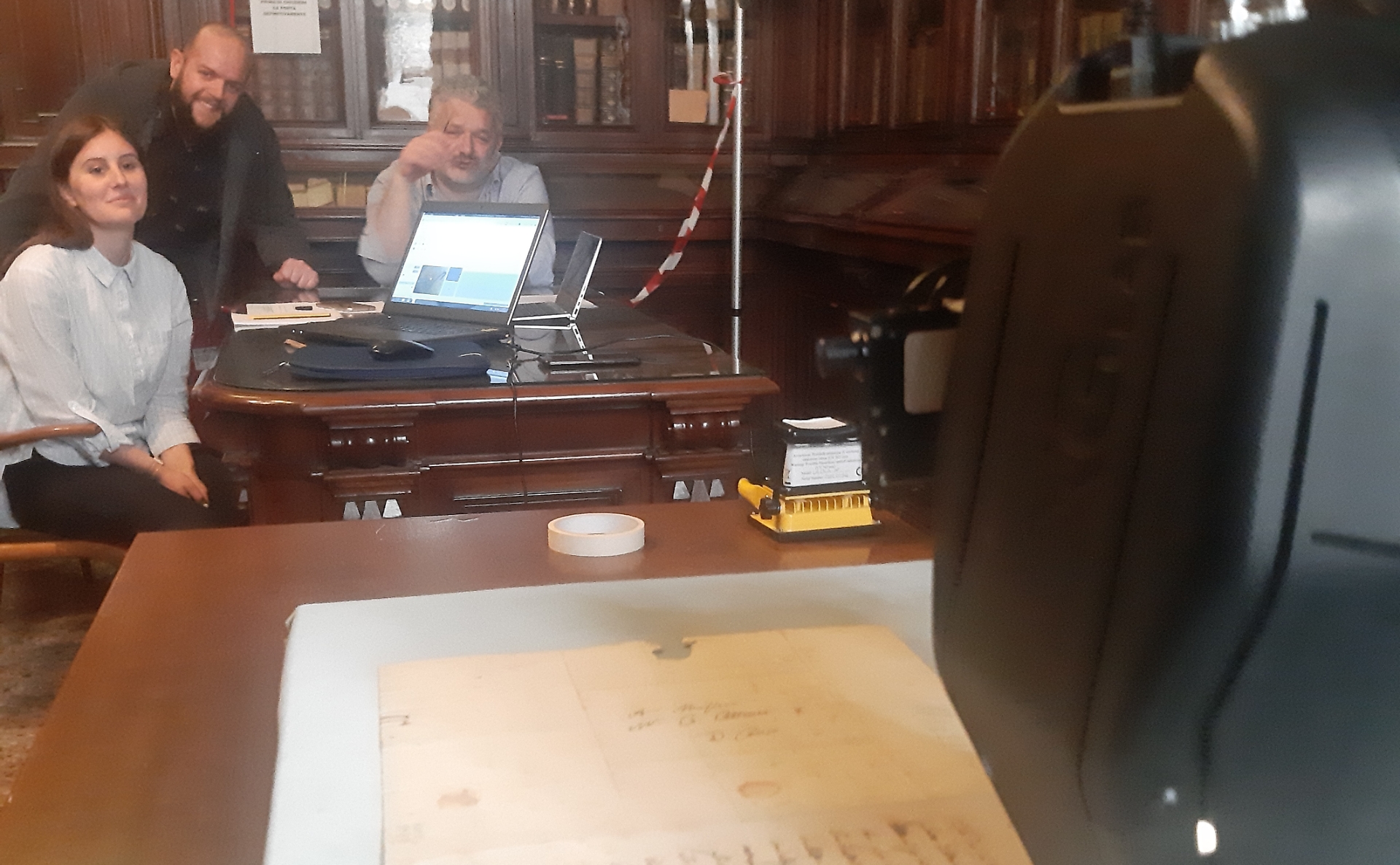

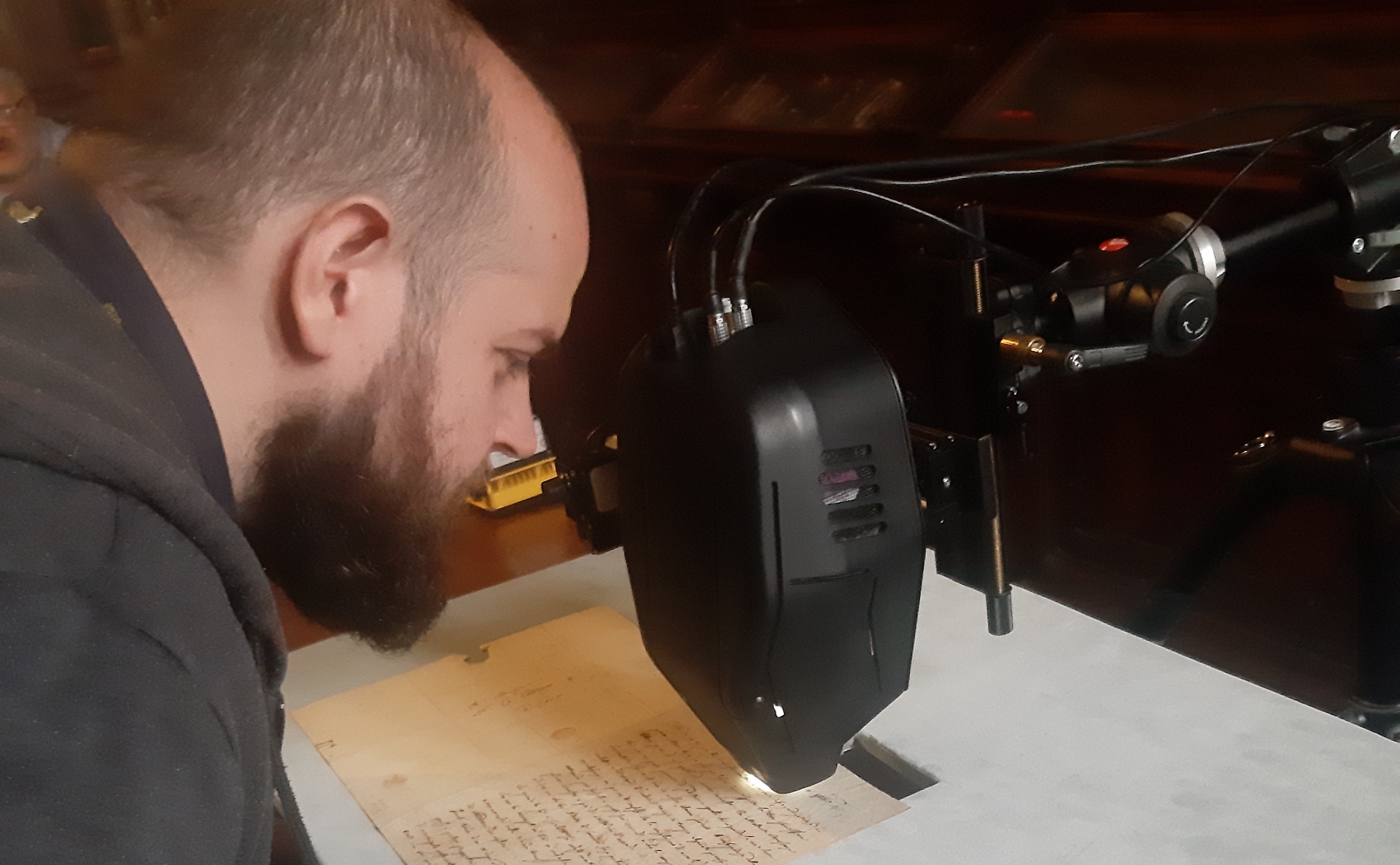

L’analisi degli inchiostri è solo l’ultimo dei campi di ricerca del Laboratorio Arvedi, impegnato a dare il proprio contributo alla conoscenze dell’ingegno umano e artistico: «È questo il caso del lavoro fatto sul Quaderno di Campagna di Gadda, diario danneggiato dall’alluvione a Firenze del 1966 — afferma Giacomo Fiocco, professore associato e responsabile tecnico del Laboratorio Arvedi —. Grazie alle tecniche di indagine diagnostica siamo riusciti a leggere parte del manoscritto cancellato dall’acqua melmosa dell’Arno».

A riprova di quanto le scienze esatte possano venire in aiuto alla conoscenza del laboratorio creativo di scrittori e non solo, c’è la collaborazione con Casa Manzoni e la Biblioteca Braidense. «Stiamo studiando le postille a margine che Manzoni scriveva a margine dei suoi libri — spiegano Malagodi e Fiocco —. Con l’analisi diagnostica è possibile recuperare le cancellature, insomma recuperare i ripensamenti e vedere gli interventi dell’autore sia sui suoi manoscritti, sia nello studio e nel commento nei libri della sua biblioteca».

In questa direzione chimica, diagnostica, analisi ai raggi X permettono di vedere i segni del tempo, recuperare ciò che l’occhio umano non può più notare: «Abbiamo lavorato su un pentagramma di Beethoven dell’Angelo Mai di Bergamo — prosegue Fiocco —. È stato curioso notare come l’inchiostro fosse sempre lo stesso e ciò fa presupporre un’azione compositiva non troppo dilatata nel tempo. Gli inchiostri naturali cambiavano da boccetta a boccetta, proprio perché non prodotti industrialmente. Ciò è un particolare interessante che permette di capire se e come il processo creativo sia stato interrotto o abbia avuto ripensamenti in tempi differenti, anche solo considerando l’utilizzo di diverse boccette di inchiostro».

«Si è avuto modo anche di lavorare su pergamene polifoniche del ‘300 di riuso — conclude Malagodi —. Attraverso le nostre strumentazioni e grazie alle competenze di Marco Gargano, dell’Università degli Studi di Milano, siamo riusciti a leggere una pergamena di riuso non scollata. La strumentazione tecnica ci permette di vedere cose fino a qualche anno fa impensabile, è anche questa la bellezza e l’unicità del lavoro che facciamo nel Laboratorio Arvedi».

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati

P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona

Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012

Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris