L'ANALISI

25 Gennaio 2024 - 05:25

CASALMAGGIORE - Nel febbraio del 1970, un gruppo di giovani casalaschi denunciava «la crisi della città» attraverso le pagine di un giornale descrivendola come un «deserto». Qualche anno prima, una pubblicazione mensile del 1962 titolava a caratteri cubitali: «Casalmaggiore, rassegnazione». Gli autori di quegli articoli riportavano come la «piccola Venezia» di un tempo era «isolata», «povera di idee», «senza dialogo». A invocare il bisogno di una nuova «prospettiva» erano figure come Carlo Rotelli, Guido Sanfilippo, Paolo Bini, Massimo Araldi, Luciano Fornari, Giacomo Daina.

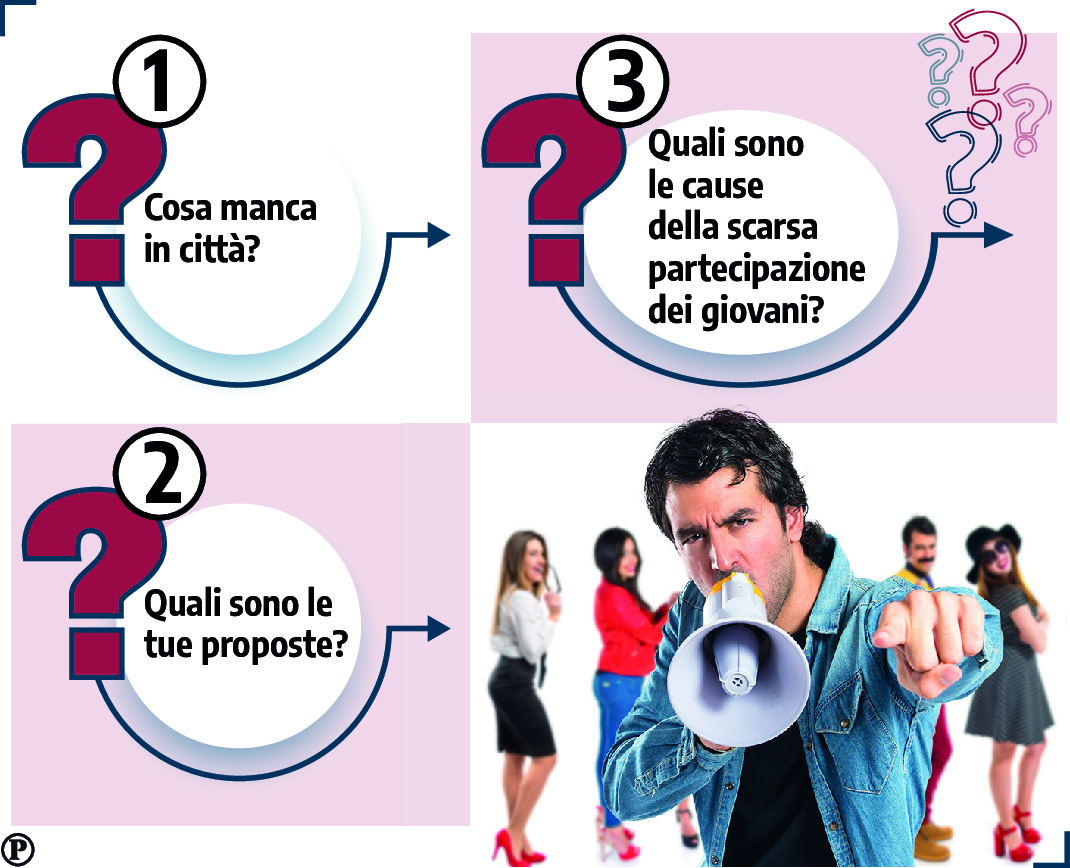

Dopo cinquant’anni circa, cosa è cambiato da allora in città? I giovani di oggi come vedono – e vorrebbero – la Casalmaggiore in cui vivono? Dove sono finiti i loro coetanei?

Ecco allora il bisogno urgente, a distanza di tempo, di dare un nuovo spazio sulla carta alle parole di ragazzi e ragazze molto spesso auspicate dagli adulti, eppure troppe volte mai realmente ascoltate. Un tentativo di riprendere in mano quell’indagine sulla condizione della città dell’epoca, adattandola ad una prospettiva contemporanea.

Il risultato è questa panoramica sui giovani casalaschi, pubblicata a puntate nelle prossime settimane, fatta di interviste ad alcuni esponenti di diversi ambiti ed estrazione sociale dai 18 ai 33 anni. Ci hanno aperto le porte di diverse Casalmaggiore; quella della fantasia o della lucida analisi; ci hanno descritto la propria visione e le loro generazioni, le iniziative da attuare un domani o già da oggi nel territorio.

Così, in realtà distanti tra loro nello spazio di una foto, questi volti si interrogano, si propongono, si provocano. Prospettive parallele ma opposte, ventate di novità senza tuttavia perdere la rotta del presente. In poche righe ci dicono molto sullo stato della città.

Da questa inchiesta i giovani hanno disegnato la mappa di una città di provincia – e di un’attualità più ampia – fatta di luoghi di svago e crescita assenti, pochi eventi culturali e ricreativi per loro, realtà isolate e non comunicanti l’una all’altra.

Senza dimenticare i grandi temi contemporanei nascosti tra le loro voci: il fenomeno del precariato di dimensioni diverse rispetto ai decenni passati; un conflitto generazionale fatto di pregiudizi reciproci che paralizza ogni passo in avanti; le attese di un futuro da costruire insieme. Aspettative o lamentele che spingono spesso giovani e adolescenti a rintanarsi in virtuali certezze.

L’indagine ha messo però in luce anche come essi cerchino, in modo creativo, un equilibrio tra esigenze personali di mettersi in gioco, spinti dalla frammentarietà del lavoro, e la ricerca di un impegno collettivo.

Questa introduzione è solo la parte visibile della ricchezza delle loro conversazioni; chi lo desideri, può farsi avanti contattandoci. Nelle loro interviste, pubblicate in tre puntate, leggerete critiche ma anche idee, riflessioni e aperture, ognuno secondo la sua personalità e sensibilità. Parole fatte di concretezza e vita quotidiana. Perché, alla fine, l’appello è uno solo: «ascoltateci», «ascoltiamoci».

Giulia Vezzosi, 28 anni, volontaria attiva in diverse associazioni e organizzazioni.

1) «Da parte di enti culturali e volontariato, manca un’offerta nell’invogliare i cittadini a partecipare alle loro proposte. Manca soprattutto la risposta dei giovani. C’è un problema di comunicazione: si dovrebbe chiedere a loro di cosa hanno bisogno e di quali servizi, usando strumenti come i social per organizzare eventi per loro».

2) «Alle scuole proporrei più laboratori o progetti interattivi in collaborazione con gli enti; mentre a livello giovanile di sfruttare i luoghi culturali in una veste diversa, ad esempio degli aperitivi al museo. Mentre su quello associativo comunicare meglio gli incentivi di costruirsi un futuro lavoro all’interno di un’organizzazione, oltre alla ricchezza dell’esperienza di vita».

3) «Forse hanno paura di mettersi in gioco e quelli disposti a farlo non trovano impulsi sul territorio. La non partecipazione al volontariato dipende dai periodi storici, tuttavia oggi la differenza è che le associazioni non possono più dare per scontato il loro messaggio di impegno per la comunità e i giovani, come è stato fino ad ora».

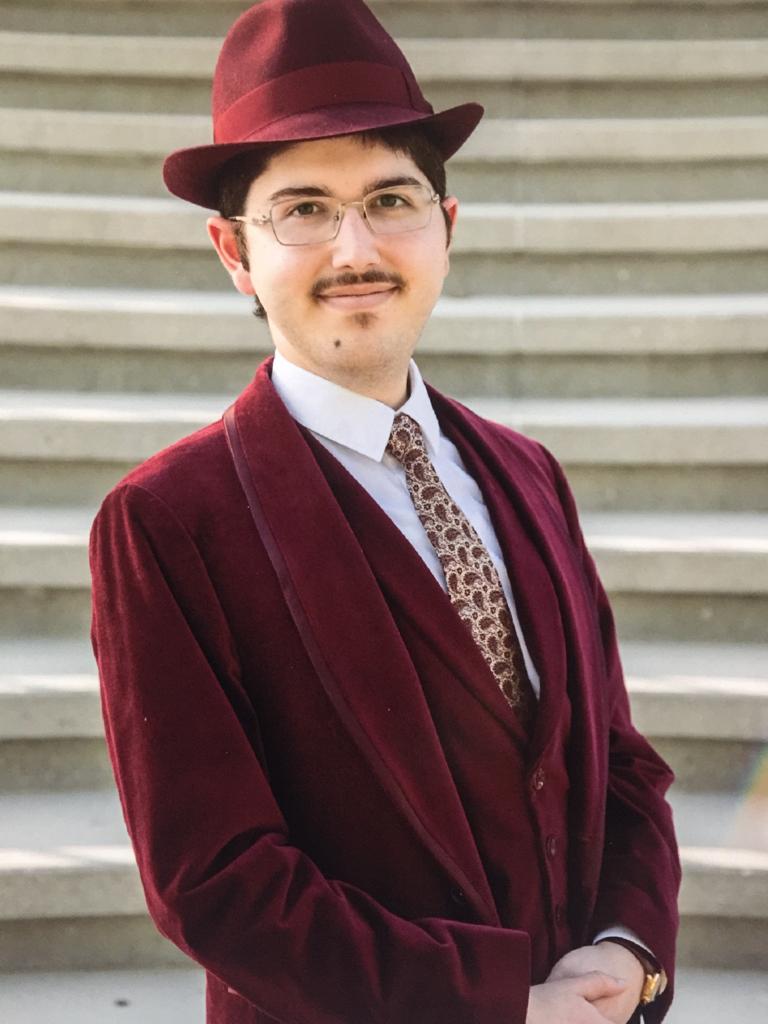

Nicolò Barbiani, 32 anni, responsabile dell’attività di famiglia Marino – La Barberia.

1) «Oltre alle piccole attività locali, ormai asfaltate dai supermercati, o alle feste di quartiere, in città credo manchi il ‘sostegno’ reciproco fra i cittadini sempre in lotta tra loro. Qui è tutto una lamentela continua sulla mancanza di eventi in generale e, quando si organizza qualcosa, le persone non partecipano o criticano. È parte di un carattere molto chiuso».

2) «Sarò controcorrente ma vorrei rilanciare quelle attività nostrane, locali e famigliari di nuovo di moda dopo il Covid. Immagino una città in cui tutti vadano il più possibile d’accordo; vorrei condividere con i miei colleghi la mia passione senza per forza vederli come rivali».

3) «Probabilmente molti giovani si ritrovano in una mentalità in cui, grazie a Internet, pensano che la vita sia facile e sognano in grande. Mi sento fortunato a lavorare in un'attività avviata, serve coraggio a mettersi in proprio. Ma vedo sia la grinta sia qualche giovane pronto a buttarsi: suggerisco obbiettivi e persone concrete nei propri e personali progetti».

Sebastiano Fortugno, 27 anni, presidente Rotaract Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta.

1) «La cultura a Casalmaggiore è viva ma spesso è in affanno. Ciò che la rende insicura e poco attrattiva è la scarsa abilità a mettersi in contatto con le esigenze delle diverse generazioni, a stabilire con queste un contatto stabile e duraturo, allontanandosi da ogni forma di contaminazione e provocazione. È molto autoreferenziale. Le esperienze fatte sono numerose ma mancano di prospettiva, organizzazione e interazione comune».

2) «Credo che sia più opportuno parlare di atteggiamento da adottare piuttosto che proposte o idee da attuare. Chi opera nella cultura deve ricercare un’apertura verso le nuove domande, le inquietudini e le provocazioni che interrogano e agitano le coscienze dei cittadini, attraverso la programmazione culturale aperta anche a un pubblico meno esperto e più variegato».

3) «Sia le istituzioni culturali sia i giovani mi sembrano chiusi e a proprio agio nei rispettivi ambienti. Con l’indifferenza reciproca non otterremo alcun beneficio. Pur partendo da posizioni, linguaggi e interessi distanti, ci sia la volontà al confronto reciproco per offrire un avvenire concreto alla città».

Sara Manfredi, 27 anni, assessore alle Politiche giovanili del Comune.

1) «Negli scorsi mandati le iniziative passate hanno avuto un peso importante; credo che le amministrazioni debbano cercare persone capaci di ascolto e sensibilità nei nuovi progetti da individuare, oltre a guardare all’aspetto politico. Inoltre, i giovani oggi reagiscono poco alle proposte dell’assessorato perché non conoscono le pagine istituzionali, al massimo le vedono se le pubblico sul mio profilo privato».

2) «Va bene portare avanti le iniziative passate funzionanti, ma vorrei iniziative ed eventi dedicate per i giovani che sono proposte da loro stessi. Se ci sono risorse e persone necessarie, possiamo fare tentativi per i prossimi anni; l’importante è poi portarle avanti insieme».

3) «Sto ancora capendo cosa veramente vogliano i giovani oggi e faccio fatica io stessa a capirli. Le mie esigenze e idee sono già differenti negli adolescenti incontrati tra iniziative e manifestazioni. In generale è difficile avvicinarli alla politica; io pure all’inizio non ero in questo mondo. Sono entrata in amministrazione grazie alla volontà di mettermi in gioco e credo, quindi, sia anche una questione di mentalità».

Alessandra Montesano, 25 anni, atleta di canottaggio.

1) «Quanto manca è indiretta conseguenza della cultura nazionale sullo sport e degli investimenti fatti; qui le opportunità per un giovane di essere autonomo. Dall’inaffidabilità dei trasporti pubblici al poco supporto psicologico, la tendenza è lasciare la propria crescita alle possibilità economiche».

2) «Ripartire dal dialogo e ascolto senza giudizio verso le nuove generazioni e aiutarle da un punto di vista mentale. A livello sportivo, in città vorrei strutture accessibili a tutti; a scuola, ripensare l'educazione fisica in modo più sensato e attento, a partire dal ruolo degli educatori; infine, delle agevolazioni per studenti e una miglior rete di servizi pubblici».

3) «Se molti giovani sono pigri ed evitano la competizione anche le istituzioni devono collaborare per creare condizioni favorevoli alla partecipazione inclusiva. Ciò trasmette loro l’importanza di mettersi alla prova e uscire dalla zona di comfort. Le ultime Olimpiadi hanno mostrato il lato umano e fragile degli atleti: se si vuole qualcosa di diverso si deve avere il coraggio di osare».

Don Arrigo Duranti, 33 anni, vicario delle parrocchie.

1) «Credo manchi la volontà: l’interesse verso la comunità si riscontra in pochi giovani sul territorio. A essi bisogna dare fiducia per arrivare ai loro coetanei parlando lo stesso linguaggio. Piuttosto di aspettare idee dall’alto, chiediamogli come e dove passano il tempo libero, in modo da avere spunti di riflessione e azione».

2) «La Diocesi insiste che gli oratori siano come una ‘casa’. Spesso ci preoccupiamo del fare, la prima cosa da compiere è invece creare spazi dove dire la propria e sperimentarsi. Ad esempio, l’aula universitaria o la squadra di calcio dell’oratorio. Da qui si fa poi il prossimo passo. O ancora: spazi di coworking per giovani professionisti che necessitano di avviare la propria attività, o di doposcuola con educatori esperti».

3) «Gli adulti non riescono più a prendersi impegni e di riflesso ciò si riverbera nei giovani; manca la costanza nelle proposte. La sfida è costruire nei giovani la possibilità di impegnarsi e dare sapore alla propria vita. Se noi teniamo il livello alto, loro rispondono».

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati

P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona

Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012

Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris