L'ANALISI

26 Settembre 2023 - 05:25

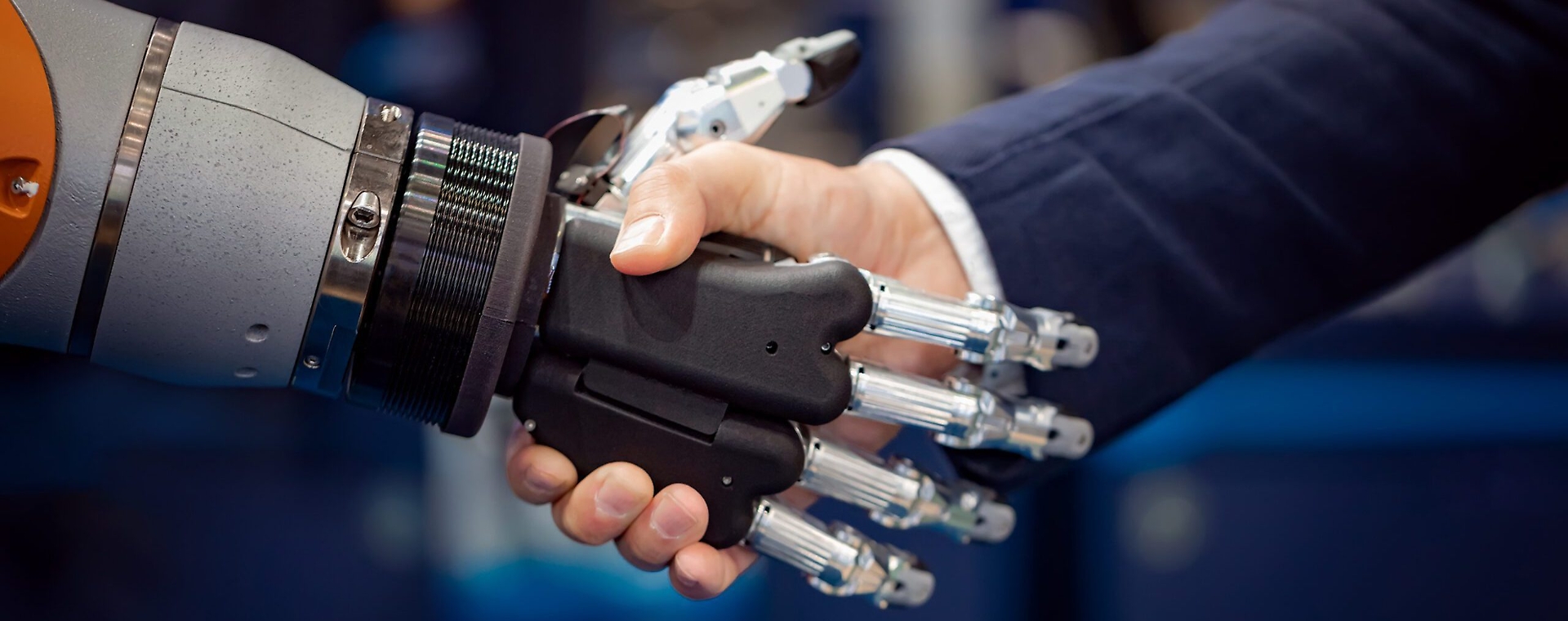

Siamo soliti ritenere che la rivoluzione tecnologica che ha caratterizzato gli ultimi decenni abbia generato innovazioni in grado di migliorare la nostra vita e la nostra capacità produttiva come mai era avvenuto in passato. Ci diciamo (l’ho ripetuto io stesso più volte) che gli ultimi cinquant’anni hanno determinato cambiamenti superiori a quelli registrati nei due secoli precedenti. Del resto è sotto i nostri occhi la moltiplicazione a dismisura delle nostre capacità di accedere ed elaborare dati e informazioni, anche attraverso lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e della robotica.

Un bel libro di Carlo Cottarelli (Chimere, Sogni e fallimenti dell’economia, Feltrinelli), appena pubblicato, con la forza inoppugnabile dei dati ci fornisce un’immagine diversa su cui val la pena riflettere. Per avere un’idea di come il progresso tecnologico influenzi il nostro benessere dobbiamo guardare alla crescita del prodotto interno lordo reale (cioè al netto dell’aumento dei prezzi) ma, ancor di più, alla crescita della produttività. In poche parole, a quante biciclette, seguendo l’esempio che fa proprio Cottarelli, si producono in un’ora di lavoro rispetto a quelle che si producevano in passato.

Tenendo conto di come la produttività oraria dipenda sostanzialmente da tre fattori. Dagli investimenti in beni strumentali, dal grado di formazione dei lavoratori e dal livello di sviluppo tecnologico delle macchine utilizzate. Gli studi di uno dei maggiori economisti americani, Robert Gordon, evidenziano, dati alla mano, che Pil e produttività hanno registrato un’accelerazione eccezionale nel Novecento per poi registrare un sostanziale rallentamento della crescita, intervallato solo da episodiche e parziali riprese. In particolare, il periodo che va dal 1920 al 1970 viene considerato il cinquantennio che, nei fatti, ha cambiato radicalmente il mondo.

Gli ultimi decenni, quelli percepiti come caratterizzati da un enorme sviluppo delle tecnologie informatiche, hanno alla fine impattato sulla produttività in misura sorprendentemente modesta. Almeno rispetto all’impatto che i cambiamenti tecnologici avevano avuto nel cinquantennio d’oro del secolo scorso. Tanto da far dire a un premio Nobel per l’economia, Robert Solow, «vedo computer dappertutto, tranne che nelle statistiche della produttività».

La prima spiegazione che dà Gordon a questi dati per molti versi sorprendenti è che i progressi tecnologici degli ultimi decenni, seppur rilevanti, sono di gran lunga inferiori a quelli del passato. A sostegno di questa tesi Gordon racconta di aver chiesto al pubblico di diverse sue conferenze di scegliere tra due mondi. Nel primo mondo, si doveva rinunciare a tutte le scoperte fatte dopo il 2002. Nel secondo, si poteva tenere tutto quanto inventato fino ad oggi, ma si doveva rinunciare all’acqua corrente e al bagno in casa.

Naturalmente il pubblico sceglieva il primo mondo perché riconosceva che una sola delle molte invenzioni del passato era più importante degli strumenti tecnologici portatili dell’ultimo decennio di cui siamo diventati così dipendenti. Naturalmente vi sono altre possibili spiegazioni del fenomeno osservato. Tra queste, la circostanza che l’aumento delle disponibilità di strumenti di elaborazione dati possa aver reso i nostri cervelli più pigri. Più aumenta la capacità di calcolo e più ci si può rilassare evitando di trovare soluzioni complesse quando un computer può farlo al nostro posto.

Un’altra ipotesi è che l’impatto della tecnologia sulla produttività viva una sorta di periodo d’incubazione per cui gli effetti non si sono ancora manifestati appieno. Per cui, in sostanza, il meglio dovrebbe ancora venire. Spiegazioni che, in ogni caso, non alterano la realtà del dato di fatto. Del resto Peter Theil, il fondatore di Pay Pal, ha impietosamente commentato «volevamo le macchine volanti e invece abbiamo avuto i 140 caratteri di Twitter».

Allora, forse, la conclusione più appropriata è quella di Bob O’Donnel, leader di un’impresa di consulenza e di analisi di mercato, anche lui citato nel libro di Cottarelli, secondo cui «accettare e riconoscere pubblicamente che certe tecnologie non possono fare alcune cose non è una forma di debolezza, è invece una forma di forza. In effetti, crea solo uno scenario più realistico per il loro successo». E alla fine, aggiungo io, ritrovarsi a concludere che al centro di tutto c’è sempre l’essere umano resta comunque una gran bella notizia.

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati

P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona

Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012

Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris