L'ANALISI

19 Agosto 2025 - 10:35

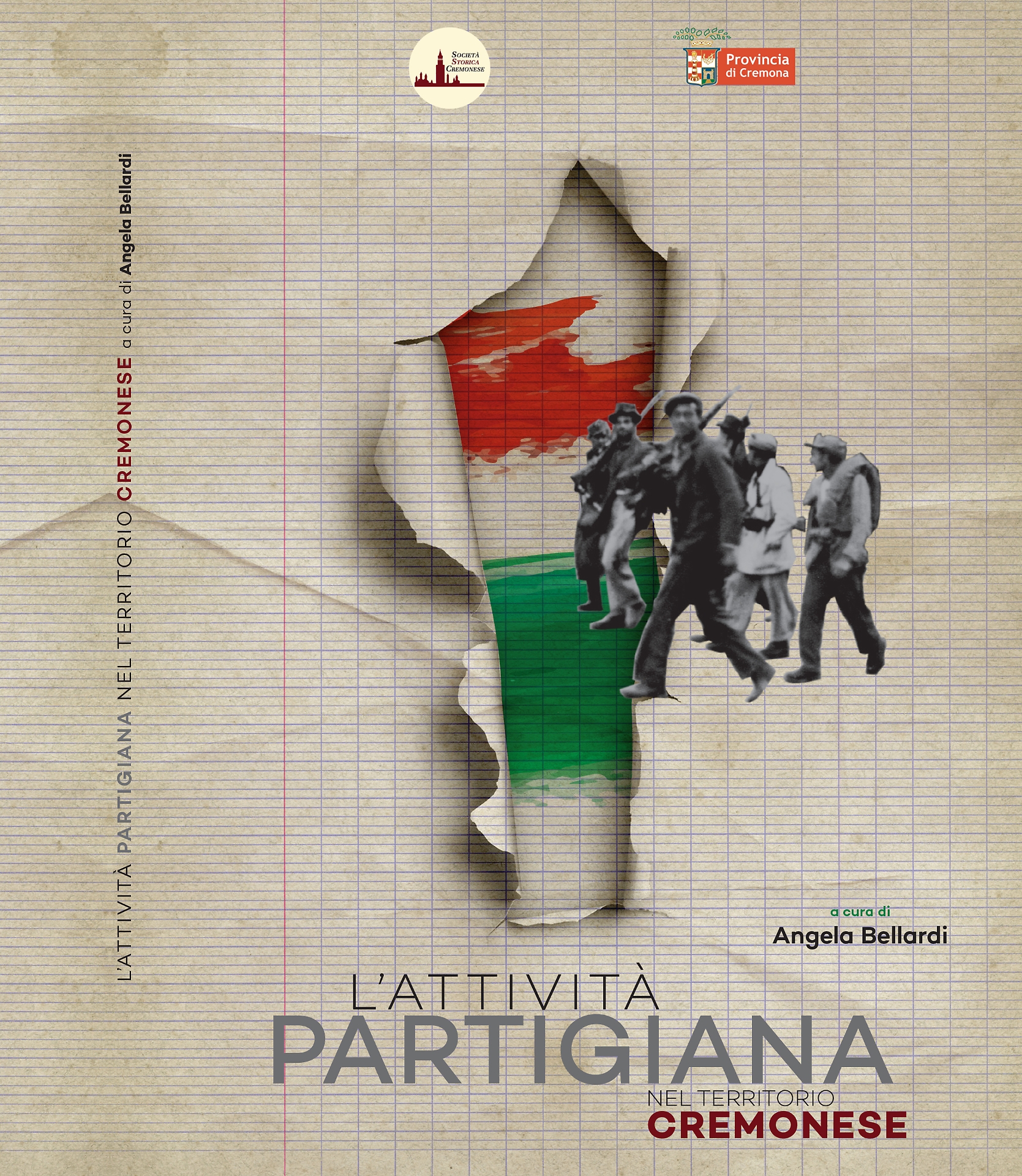

Un gruppo di partigiani cremonesi davanti a Casa Manini, nel quartiere di Sant’Imerio, nei giorni dell’insurrezione

CREMONA - Memoria e storia s’intrecciano: l’una è terreno fertile per l’altra, ma come un albero rigoglioso la storia deve assumere una prospettiva diversa, altra rispetto al terreno da cui nasce la memoria. È con questo spirito che la Società Storica Cremonese, presieduta da Angela Bellardi, pubblica le relazioni che il 25 agosto 1945 il prefetto di Cremona richiese ai sindaci della provincia sull’attività partigiana nei loro Comuni.

Il volume L’attività partigiana nel territorio cremonese sarà presentato il 18 settembre in sala Puerari dal professor Paolo Corsini, ex sindaco di Brescia e presidente dell’Istituto Nazionale Parri per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia.

«Nell’archivio dell’Ufficio Gabinetto della Prefettura si sono rintracciate 88 risposte su 114 Comuni (Palvareto riuniva ancora San Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio), in parte redatte direttamente dai sindaci, altre dai locali Corpi di liberazione, tra settembre e ottobre – si legge nella nota introduttiva -. Manca la relazione del sindaco di Cremona: si conserva però quella inviata dal Sindaco al Distretto Militare. Per Soresina il rapporto appartiene alle Carte del locale CLN». Il volume ripubblica i documenti della Prefettura a distanza di trent’anni dal volume della rivista Ricerche dell’Istituto per lo Studio della Resistenza che nel 1995 volle ridare dignità editoriale a quelle relazioni. L’idea di Bellardi e del consiglio direttivo della Società Storica è stata quella di riprendere quel volume, rieditarlo in una nuova veste grafica, nella convinzione che in quelle relazioni ci sia la testimonianza di fatti, persone, azioni e luoghi, documentati con la secchezza esplosiva di un linguaggio a tratti asettico ma che, per così dire, brucia di passione e di libertà. Lo stesso linguaggio, dietro l’elenco dei fatti, racconta di comunità che vissero i mesi difficili, a tratti traumatici e drammatici della guerra di Liberazione, dell’occupazione nazista e della ritrovata democrazia.

«Un insieme di documenti che, nella loro eterogeneità, testimoniano con chiarezza lo sforzo corale che le nostre comunità seppero compiere in un momento drammatico e insieme carico di speranza. Ogni relazione racchiude una storia, ogni firma di sindaco o di referente dei CLN rappresenta un volto, una voce, una comunità che ha voluto contribuire, con coraggio e determinazione, alla rinascita della libertà – scrive nella prefazione al volume Roberto Mariani, presidente della Provincia che ha sostenuto concretamente la pubblicazione -. Questa opera documenta oggi l’attività partigiana e civile di 88 Comuni della provincia di Cremona. È un risultato straordinario, frutto di un lavoro accurato e paziente, ma anche il punto di partenza per ulteriori ricerche e approfondimenti, affinché nessuna storia venga dimenticata, nessun documento resti celato negli archivi, e questo patrimonio di memoria possa ampliarsi e arricchirsi».

In merito a queste note redatte per dare conto a una richiesta del Prefetto ma anche con la consapevolezza che bisognava tracciare su carta gli avvenimenti per non perderne il ricordo e farne memoria osserva Bellardi: «Redatte in un momento di grande euforia e con un linguaggio a volte aulico, tuttavia rappresentano la complessa situazione e il desiderio di porre fine a un lungo periodo di negate libertà – scrive -. Ogni referente cerca di mettere in luce quanto i partigiani, ma anche i cittadini hanno posto in campo per raggiungere l’agognato obiettivo. Significative del sentire di tutti possono essere le parole usate dal comandante Giuseppe Morelli di Spineda: ‘È una vita impossibile, l’unico conforto è di abbandonarsi allo studio dei piani che un giorno si dovranno mettere in opera. Ed eccolo finalmente! ... È l’alba del 24 aprile. Vi è uno strano profumo stamane nell’aria, sembra si respiri più liberamente, è primavera, primavera per la nostra patria, germoglieranno i nuovi fiori sugli avanzi ormai essiccati di quelli che furono un tempo’».

La citazione di quanto scrive il sindaco di Spineda ben rende lo spirito e la doppia anima di quei documenti che variano per estensione e dettagli, si va dalla articolata complessità della relazione del sindaco di Cremona, Bruno Calatroni che dall’8 settembre 1943 al 25 aprile descrive succintamente i fatti, le forze in campo con precisione da burocrate, con attenzione ai dettagli. Non manca, in tutto ciò, di offrire sintetiche pennellate sulla condizione di una città occupata, oppure elencare le azioni messe in atto dai partigiani: dalla diffusione della stampa clandestina alla raccolta di armi. Ne esce un racconto a tratti oggettivo, asettico, ma è nell’ultimo capoverso che Calatroni si lascia andare e scrive: «Circa 20 giorni dopo la liberazione il sindaco di Cremona ebbe la gioia ed il piacere di ricevere una visita in Cremona del primo reparto di formazione di soldati italiani della divisione ‘Cremona’ con alla testa il generale comandante la divisione stessa. In quel giorno, dopo quasi due anni di oscurantismo, Cremona si sentì di nuovo unita alla patria".

Nello scorrere le relazioni, soprattutto quelle dei paesi più piccoli ci sono aneddoti che rendono conto di una partecipazione trasversale alla lotta di liberazione. Così nella relazione del Comune di Agnadello si legge: «La sera del 26 aprile una colonna tedesca in completo assetto di guerra, qui di passaggio, venne fermata dal sac. don Zaniboni il quale, vista la superiorità di forze ed il comportamento dei suoi componenti tutt’altro che arrendevole, per evitare inutile strage, indicava loro la via della provinciale Milano-Brescia facendoli dirigere verso Caravaggio poiché sapeva che colà un forte gruppo di partigiani li avrebbe attesi al varco, come di fatto avvenne». E sembra di vederlo, il sacerdote in tonaca nera sviare le truppe tedesche, così come trasuda stupore ed entusiasmo l’incontro con gli americani: «Nel pomeriggio del 28 aprile ebbe luogo il passaggio della prima colonna americana accolta da questa popolazione con grande manifestazione di gioia. Un ufficiale faceva una breve sosta in Municipio per assicurarsi della regolarità del funzionamento di tutti i servizi, chiedendo se occorrevano urgenti sovvenzioni od altro, al che lo scrivente di persona ragguagliava l’ufficiale sulle condizioni di questa popolazione».

Nell’articolata relazione del sindaco di Casalmaggiore, i giorni della Liberazione assumono toni drammatici e a tratti concitati: «A Casalmaggiore intanto si era iniziato il combattimento il mattino del 24 aprile. Con le armi prese nelle varie caserme della GNR scioltasi la notte stessa si sparava contro i tedeschi che andavano asserragliandosi alla Provvidenza, intanto un partigiano innalzava bandiera bianca sulla cupola del Duomo per evitare nuovi bombardamenti; e un patriota, Aldo Formis, cadeva colpito a morte da piombo nemico – si legge -. Si sparò per tutto il pomeriggio, i comandi li presero Giuseppe Fortunati e Gianni Grassi. Verso sera dovemmo ripiegare per l’afflusso di nuovi tedeschi armati di armi automatiche, il giorno dopo 25 aprile si tornò all’attacco, tutti i tedeschi si erano portati nei pressi del Lido Po, avevano con loro tre o quattro mitragliere da 20 mm e la battaglia si accese violenta. Nel pomeriggio vi trovò la morte Avigni Gino di Rivarolo Mantovano; Favagrossa Spirito, Gozzi Guido, Bravi Riccardo, Germani Enea, Vaccari Arnaldo, Cimardi Francesco, Riviera Amilcare rimasero feriti. Verso sera però qualche tedesco era fatto prigioniero e gli altri fuggirono attraverso il bosco e si portarono nei pressi di Gussola. Là si combatté per 4 o 5 giorni, vi furono altri morti, una quindicina, qualche tedesco si arrese, il resto fuggì».

Non meno dettagliata è la relazione di quanto accadde a Crema in cui all’elenco delle forze in capo fa seguito la descrizione delle operazioni messe in atto per la liberazione e così le forze partigiane: «danno una chiara dimostrazione sulla spontaneità della rivoluzione scaturita da ogni petto umano, desideroso di equità, giustizia e libertà soprattutto – si legge -. Nuova alba di luce e di gloria, il 26 aprile ’45 vide le squadre sapiste convergere verso Crema, tutto era stato preparato, l’azione studiata con i vari capi SAP il 25 doveva sfociare nella resa delle forze armate nazifasciste di stanza in città. Sin dalla sera del 25 in parecchi distaccamenti ed al mattino del 26 in città, squadre sapiste avevano provveduto al fermo e alla cattura di elementi nazifascisti ed alla fucilazione di due criminali in località S. Bernardino. Radunatisi poi in località Pergoletto, provvedevano con l’appoggio di elementi della CARS alla cattura di un comando tedesco, ed alla occupazione della loro sede, chiamata poi in seguito caserma Pirotta (Casa Provvidenza) per ricordare un eroico caduto, immolatosi pochi minuti prima della resa della caserma nell’attacco ad elementi della Brigata Nera».

Sequestro di armi, controllo del territorio sono le caratteristiche di molti dei resoconti, come quello di Castelverde in cui si legge: «Le Fiamme Verdi di Castagnino procedevano nella notte del 24 aprile al disarmo del locale distaccamento di agenti di pubblica sicurezza e all’occupazione del magazzino da essi custodito. Le armi venivano il giorno successivo inviate ai patrioti di Cremona (Brigata ‘Matteotti’) mentre nel pomeriggio si provvedeva al ricupero del materiale abbandonato dai tedeschi nella frazione di Marzalengo. Durante il giorno 25 venivano disarmate truppe tedesche di passaggio nei vari paesi con abbondante bottino di armi. Da loro parte i patrioti di Livrasco occupavano il magazzino di Livrasco disarmando i tedeschi addetti alla vigilanza. Vi sono state perdite da parte della popolazione con tre vittime a Marzalengo per un’esplosione avvenuta in una cascina usata come deposito armi dai tedeschi, ed una a Livrasco in seguito ad una sparatoria fra patrioti e truppe in ritirata. Il materiale ricuperato è stato consegnato (con regolari ricevute) a vari enti civili e militari».

In casi come questi si ha l’impressione di essere diretti testimoni delle azioni militari e di difesa delle comunità, la storia si fa cronaca con tutto il suo peso del corto respiro che rende ancora più drammatica l’atmosfera di quei giorni di lotta e fame di democrazia.

Non mancano casi di ‘passaggio morbido’ dalla dittatura alla liberazione come il caso della relazione del sindaco di Genivolta in cui si dichiara: «Si riferisce che durante i giorni della liberazione e in quelli immediatamente successivi non si sono avverati in questo comune fatti di speciale entità meritevoli di essere particolarmente segnalati. Gli insorti si sono armati, hanno difeso la popolazione civile ed i beni dei cittadini durante il passaggio delle truppe germaniche in ritirata, hanno preso possesso degli edifici pubblici e si sono costituiti in Comitato a presidio e difesa della libertà riconquistata».

Leggere le relazioni dei Comuni all’indomani della Liberazione permette di comporre un puzzle di fatti accaduti ottant’anni fa con l’andamento della cronaca, con lo spirito della documentazione a tratti pedantemente burocratica, ma nella lettura complessiva di quei documenti si rivivono azioni, timori, violenze e speranze di una popolazione che riassapora il gusto delle libertà democratiche.

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati

P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona

Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012

Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris