L'ANALISI

12 Agosto 2024 - 10:32

Mario Biazzi ‘Ascoltazione di un discorso del duce alla radio’ 1939

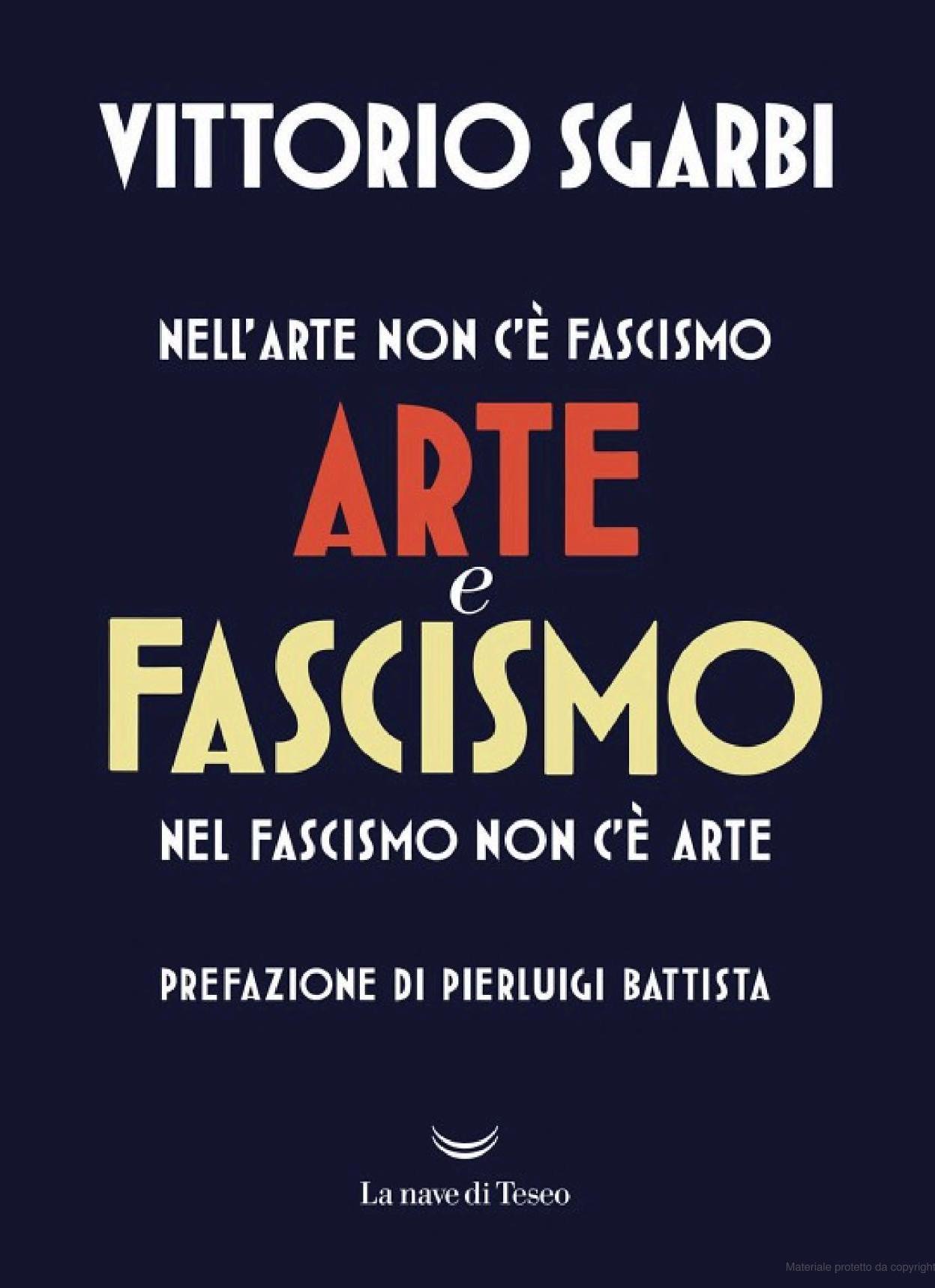

CREMONA - «Il Fascismo è l’opposto dell’Arte, ma non c’è Arte che il Fascismo possa limitare. L’artista può fare qualunque cosa gli chieda il potere, ma la sua idea sarà più forte di quel potere». L’arte è una cosa, il fascismo un’altra. È una ‘lectio’ appassionata sull’arte più forte di qualsiasi regime e guanto di sfida ai diktat del potere quella contenuta nel volume ‘Arte e Fascismo. Nell’Arte non c’è Fascismo, nel Fascismo non c’è Arte (La nave di Teseo, pp. 112, 2024, 15 euro, prefazione di Pierluigi Battista) che Vittorio Sgarbi ha appena dato alle stampe: vent’anni di grandi maestri e capolavori nascosti che il critico e storico dell’arte recupera dall’oblio distinguendo gli artisti dalla tragica parabola politica che li ha accompagnati.

Vent’anni sublimati da un capitolo che ci riguarda da vicino dal titolo ‘Una storia esemplare: il caso Cremona’, ‘caso’ nato da una felice intuizione dello stesso Sgarbi e affidato alla mostra ‘Il regime dell’arte. Premio Cremona 1939-1941’ allestita dal settembre 2018 a marzo 2019 alla pinacoteca del Museo civico con la curatela di Rodolfo Bona, neo assessore alla Cultura. Trenta dipinti avevano ricostruito la vicenda del concorso voluto da Roberto Farinacci, fino ad allora rimossa dalla memoria collettiva, una esposizione squisitamente pittorica ricostruita per frammenti anche di biografie personali, con vicende complesse e contraddittorie. Un ritratto dell’Italia fascista che ci aveva consegnato anche inediti aspetti di un paese che a poco a poco stava prendendo coscienza del proprio tragico destino.

«Un buco di vent’anni, e un buio di ottanta successivi. La reticenza, la paura della storia, l’antifascismo perenne — scrive Sgarbi — avevano portato alla rimozione. Così, dopo ‘Il regime dell’arte’ a Cremona, ho voluto riparare a questa smemoratezza, a questa ipocrisia intitolando senza veli, senza giochi di parole, ‘Arte e fascismo’ la mostra, che si tiene al Mart di Rovereto, curata da Beatrice Avanzi e Daniela Ferrari» e il libro. Titoli per nulla elusivi.

Professor Bona, il Premio Cremona alla fine si è rivelata una mostra affascinante e fascinosa, occasione per riprendere lo studio della storia artistica di questo travagliato periodo, per decenni accantonata se non rimossa dalla storia dell’arte del Novecento. Quale è stato il suo merito?

«Credo sia cambiato il nostro rapporto con quel periodo storico, verso il quale si avverte la necessità di una maggiore conoscenza, di giudizi meno sbrigativi e trancianti. Non si possono rimuovere pezzi di storia, li devi studiare, affrontare, capire e anche mostrare, in modo che poi il pubblico si faccia una sua idea e ci sia un passo avanti, perché la rimozione non è mai una bella cosa, porta a fraintendimenti e visioni incomplete».

Nascono da qui la mostra di Rovereto e il libro di Sgarbi, l’esposizione di Genova dedicata alla Nostalgia e il risvegliarsi del mercato. Negli Stati Uniti le case d’arte sono molto interessate al Ventennio.

«Quegli anni sono stati cruciali e hanno lasciato il segno a cominciare dalla prospettiva della comunicazione di massa e oggi sappiamo che non tutti i pittori furono fascisti e, soprattutto, che molti di loro furono bravi e capaci. Il rapporto tra arte e fascismo, che è l’idea della mostra di Rovereto e poi del libro di Sgarbi deriva da quella intuizione che già Elda Fezzi aveva avuto alla fine degli anni ‘80 quando anche solo pensare ad una esposizione sul quel tema comportava difficoltà e coraggio. Gli anni del premio Cremona sono stati molto importanti nella cultura italiana con delle specificità, delle peculiarità che altri paesi non hanno avuto. Lì dentro si è sviluppata poi l’esperienza di Corrente e di quella che è diventata arte d’opposizione. E poi dentro ci sono state le vite e le parabole di tantissimi artisti che in quel ventennio hanno vissuto, o cercato di sopravvivere, o subìto. Il fascino e l’interesse personale mi hanno poi spinto ad andare avanti nella ricerca delle tele che si pensava perdute».

Sta parlando dei cinque quadri di Hannover?

«La differenza tra vedere un’opera sul catalogo di quegli anni sia pure con le foto di Fazioli e vederla direttamente, permette di accorgerti della qualità della pittura e di tutta una serie di aspetti che rendono quel ventennio non in bianco e nero ma con una serie di sfumature di grigio, come è stato detto in maniera molto felice da qualcuno, o con diverse sfumature di colore. Scoprire, ricostruire, rivalutare quegli artisti è appassionante. Penso al Trittico di Pietro Gaudenzi ad esempio, adesso è esposto a palazzo Ducale di Genova in una bellissima mostra dedicata alla nostalgia. Per quanto riguarda Hannover, invece, è notizia di questi giorni che i cinque importanti dipinti dello Sprengel Museum saranno finalmente tolti dai deposti per essere fotografati grazie ai buoni uffici di Cornelia Regin. In apparenza poca cosa, in realtà un importantissimo passo avanti sulla strada della conoscenza di cui si è detto».

Il titolo del libro di Sgarbi e della mostra di Rovereto suona un po’ come uno slogan.

«Uno slogan efficace, ora non voglio fare l’esegeta ma lì dentro Sgarbi ci ha messo un’idea forte. Il regime e Mussolini all’arte non davano un gran peso, non riuscì a instradarlo neppure Margherita Sarfatti, non funzionò neppure la contrapposizione con il Premio Bergamo. Secondo me da quelle esperienze è uscita un’estetica che abbiamo visto nel cinema, nella fotografia, nei comportamenti, nello stile dell’oratoria ma il fascismo propugnava un assolutismo di pensiero che non si lega all’operazione artistica come la intendiamo noi».

Ci sono stati anche artisti disubbidienti?

«Lo vediamo nei dipinti che sono stati in mostra e in quelli che negli anni successivi abbiamo rinvenuto presso privati o sul mercato antiquario. Anche quando è costretto a un tema obbligato, come voleva Farinacci, l’artista mantiene sempre un margine di libertà. Penso a Mario Biazzi, che nell’’Ascoltazione di un discorso del duce alla radio’ del 1939 ha ritratto un’umanità povera, miserabile, quella che aveva sotto gli occhi ogni giorno, qui appena un po’ risvegliati nell’attenzione dalla voce del duce. Ci sono storie rivelatrici appassionanti e provocatorie: qualcuno dipinge una fede d’oro all’anulare, altri introducono dettagli futuristici e di avanguardia o secondo uno stile impressionista, ben sapendo di incorrere nelle ire di Farinacci. L’artista mantiene sempre un proprio spazio di libertà, vale in ogni epoca soprattutto quando la committenza esercita il suo potere. Il fascismo attuava una politica di sostegno all’arte, numerose opere furono presentate ma non accettate, penso ad esempio a Carlo Acerbi nel 1940. Si arrabbio moltissimo».

«Un crocevia di dimenticanze e rimozioni ha reso difficile la ricostruzione dello stato dell’arte durante il fascismo. Ci sono voluti decenni, ma alla fine la verità storica si impone», scrive Battista nella prefazione. Il lavoro che Sgarbi partendo dalla mostra cremonese porta avanti si può paragonare a quello dell’archeologo?

«Direi di sì, dal passato recuperiamo frammenti e attraverso di essi, l’esercizio della a critica, la pratica dello studio e dell’analisi storica si va poi a ricostruire l’insieme, o un’ipotesi d’insieme. Credo si debba ragionare in questi termini. L’idea che abbiamo da subito condiviso con Sgarbi è che mai come in questo caso l’opera d’arte debba essere analizzata e valutata prescindere dal soggetto e dal contesto ma anche per comprendere le ragioni per le quali tanti italiani credettero nel fascismo. È come approcciarsi all’arte religiosa pur non essendo cristiani. ».

Il Premio Cremona si risolse in un fallimento, lo si scriveva già negli anni Quaranta.

«Perché partiva da un presupposto appunto irrealizzabile, cioè quello di piegare l’artista ai voleri del regime. Non con tutti ha funzionato».

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati

P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona

Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012

Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris