L'ANALISI

16 Maggio 2024 - 16:27

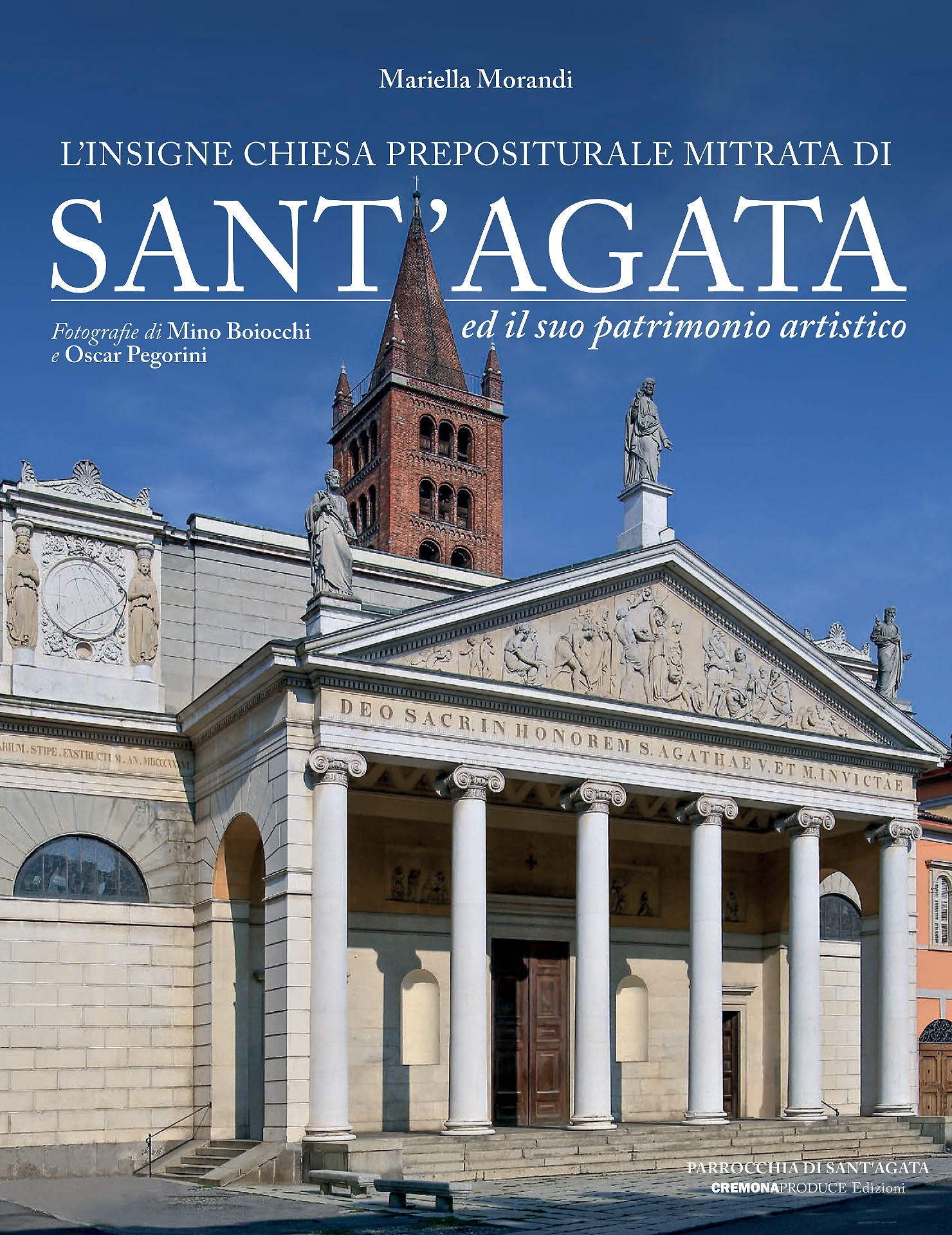

Il progetto di Voghera per la realizzazione della nuova facciata di Sant’Agata

CREMONA - È la storia della chiesa più importante della città, dopo la cattedrale. A questo allude il sovra titolo del volume di Mariella Morandi, L’insigne chiesa prepositurale mitrata di Sant’Agata, non solo un contributo storico-artistico importante e corposo, ma soprattutto un viaggio per immagini. Il sottotitolo recita infatti: ed il suo patrimonio artistico, documentato con dovizia di particolari dai fotografi Mino Boiocchi e Oscar Pegorini. Il volume sarà presentato sabato 25 maggio alle 17 nella chiesa di Sant’Agata dal parroco don Irvano Maglia, da don Gianluca Gaiardi, responsabile dei beni culturali della Diocesi e naturalmente da Morandi. Sarà suggestivo trovarsi a parlare, analizzare, raccontare la storia millenaria della chiesa di Sant’Agata in loco, ovvero all’interno dell’oggetto stesso del racconto.

È questo un aspetto non secondario e molto suggestivo che s’intreccia con il taglio e la motivazione di una ricerca d’archivio e di fonti che ha visto impegnata Morandi per quattro anni con una volontà: «Cercare di rendere visibile e leggibile ciò che abbiamo sotto gli occhi ogni volta che entriamo in Sant’Agata – spiega l’autrice e storica dell’arte -. Dopo il volume su Sant’Ilario, don Maglia mi ha chiesto di occuparmi di Sant’Agata, una chiesa importante per la storia della città, su cui non mancano gli studi, anche per la natura importante delle opere che vi sono conservate. Il mio sforzo è stato quello di dare organicità a ciò che si sa, ma anche attingere a fonti di prima mano e leggere le espressioni storico artistiche nel più ampio contesto della vita della chiesa, della sua comunità e della città».

Il volume affronta la storia della chiesa nelle sue trasformazioni, leggendole in rapporto al mutare della comunità, al dialogo con la città, testimonianze storiche che si riflettono sui cambiamenti architettonici e artistici che la seconda chiesa della città subisce nell’arco dei secoli. «In questo senso la storia di Sant’Agata è scandita da quattro momenti ben definiti che hanno fortemente inciso sulle modifiche architettoniche e non solo della chiesa – sottolinea Morandi -. Il primo momento è quello medievale e inizia nel 1077. Protagonisti sono due sposi: Martino Cenagallo e la moglie Cristina che donano al Papa tre appezzamenti di terra. Su uno di questi sorge una chiesa consacrata a Sant’Agata e su un altro un ospedale. La chiesa è costruita grazie alle donazioni di un gruppo di devoti. L’aspetto comunitario è un tratto determinante nella vicenda storica di Sant’Agata. Lo è anche nel secondo momento di trasformazione, in pieno Rinascimento: nel 1454, con la riduzione progressiva dei canonici regolari che gestivano il complesso ecclesiale e l’ospedale, si arriva alla soppressione del monastero e all’istituzione della prepositura secolare. Con questa trasformazione istituzionale Sant’Agata recupera il suo antico prestigio che si riflette anche nella trasformazione dell’edificio che viene ricostruita in forme rinascimentali, su progetto di Bernardino De Lera».

L’altro momento fondante è quello ottocentesco per cui la chiesa viene di nuovo trasformata e la sua facciata ripensata e affidata allo stile magnificente dell’architetto neoclassico Luigi Voghera ed è tutta la città a partecipare con importanti contributi alla rinascita della seconda chiesa di Cremona per importanza e prestigio. Dal punto di vista organizzativo il XIX secolo segna la nascita e la trasformazione di Sant’Agata in parrocchia. Nel XX secolo spetta all’intervento di Mario Busini e alla realizzazione della pavimentazione musiva cambiare il volto interno della chiesa. Tutto ciò per assolvere a una promessa, legata alla scampata distruzione della chiesa nei bombardamenti che Cremona subì sul finire del secondo conflitto mondiale.

«Ho voluto mantenere questa attenzione alla comunità in tutta la trattazione della vita storico e artistica di Sant’Agata – ci tiene a sottolineare l’autrice -. In questo senso mi sono mossa nel leggere le opere d’arte contenute in chiesa che per luce o per posizione rischiano di non essere osservate con attenzione. Penso alla pala d’altare imponente e preziosa ma troppo distante per essere apprezzata nei suoi particolari, ma penso anche al ciclo di affreschi di Giulio Campi dedicati alla storia di Sant’Agata su cui molto si è detto o si è scritto. Per questo ho cercato di darne una lettura iconografica che dal particolare potesse arrivare al generale, immaginando e cercando di decodificare gli ammonimenti che le storie dipinte da Giulio Campi lanciavano ai canonici in primis. Penso ai messaggi di continenza racchiusi nelle grottesche con figure mercuriali con ascendenza cristologica, oppure a dettagli nelle storie di Sant’Agata per cui la calza abbassata di un armigero può richiamare alla lascivia e perché no diventare un insegnamento morale dinnanzi al supplizio della santa».

Sono queste alcune delle suggestioni che il volume regala, anche grazie a un accurato apparato iconografico che dialoga intelligentemente col testo: «Ho voluto che le fotografie mettessero in risalto alcuni dettagli di opere e affreschi che solitamente sfuggono allo sguardo o che alla distanza sono scarsamente leggibili – spiega -. La speranza è quella che con questa guida alla storia e alle bellezze pittoriche di Sant’Agata l’occhio e il pensiero possano condividere la bellezza che questa chiesa conserva. Bellezze artistiche anche inedite come quelle relegate nella quadreria, circa una sessantina di opere che sono di proprietà della parrocchia per i più strani casi, soppressioni di chiese o ordini religiosi, oppure donazioni».

Non da ultimo c’è poi il capitolo dedicato alla tavola di Sant’Agata di cui Morandi cerca di ricostruire la storia e di mettere in fila le fonti e le informazioni spesso lacunose che ne hanno fatto un oggetto d’arte prezioso e studiatissimo, ma anche un oggetto di culto. «Ho cercato di dare compattezza e continuità alla storia di un oggetto d’arte che ha avuto e ha un suo valore cultuale – spiega la studiosa -. Il primo a parlare della tavola e della processione per le vie della città è il vescovo Sicardo nel Medioevo, poi si perdono le tracce di questa usanza e ne riaccennano il Bordigallo e il Campi nelle loro storie fino a quando è Pellegrino Merula a chiedersi che cosa sia la tavola, identificandola con la tavola marmorea che fu posta sotto la testa di Agata. Da questo punto in poi le storie si sono intrecciate, fra silenzi e dichiarazioni, fra reliquie che improvvisamente compaiono, quasi in gran segreto. Una cosa è certa: la tavola per secoli fu portata in processione in occasione di calamità naturali: dagli incendi alla siccità o a eccessive piogge, per debellare la peste bovina. A dare prova di questa ricchezza devozionale sono gli ex voto, vere e proprie fotografie di una comunità che si affida alla sua santa per sconfiggere il male e le disgrazie».

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati

P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona

Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012

Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris