L'ANALISI

23 Ottobre 2023 - 09:44

Flavio Caroli è storico dell’arte moderna e contempo- ranea

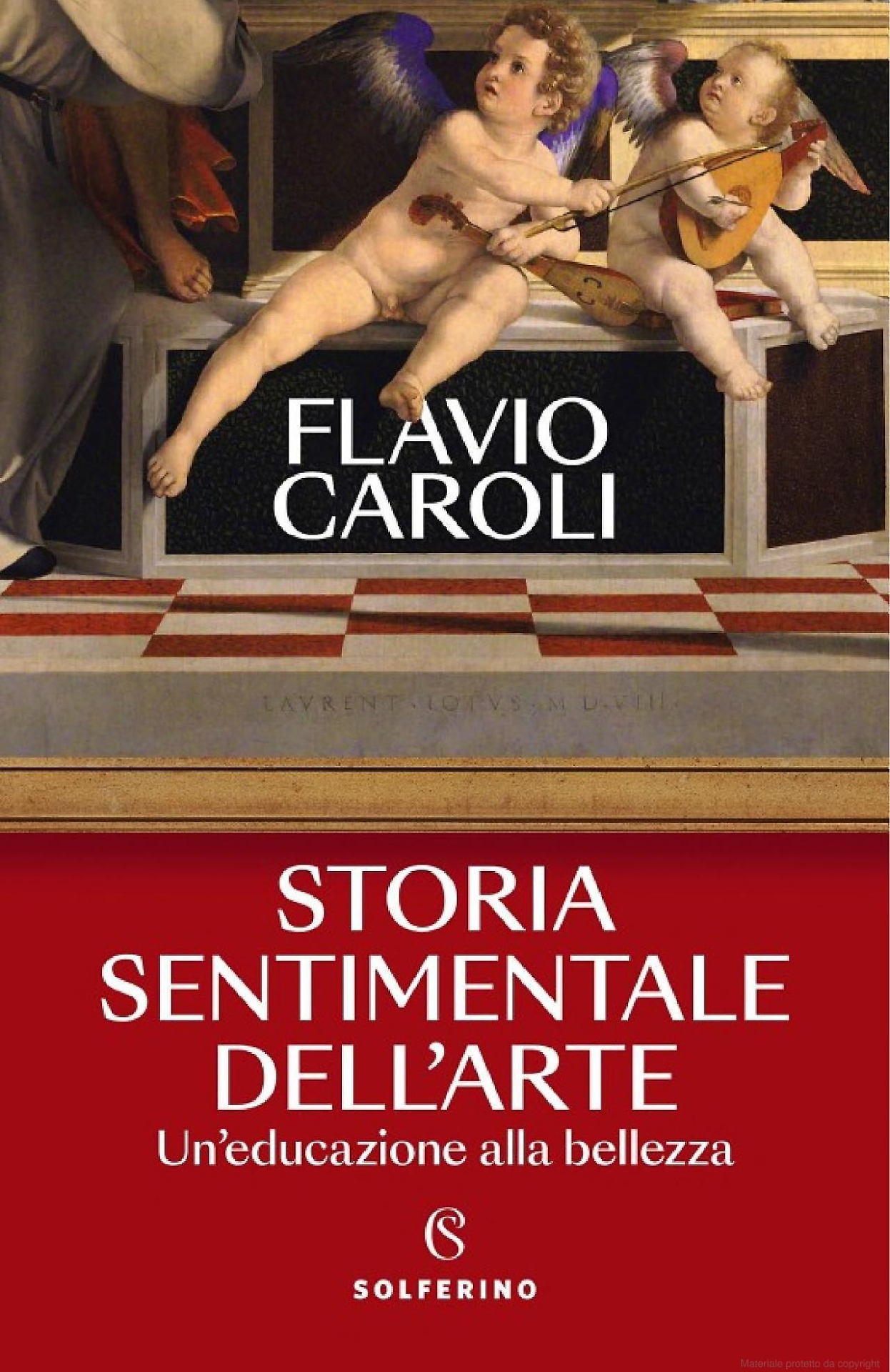

CREMONA - Ha ricominciato a parlare e scrivere di bellezza Flavio Caroli, a due anni dall’ultima pubblicazione di ‘I sette pilastri dell’arte di oggi’, prezioso viatico per chi volesse leggere la contemporaneità con gli occhi dell’estetica. «Ce l’ho messa tutta per raccontare con quali seduzioni l’arte è entrata nella mia vita, e — accidenti a lei — non ne è più uscita. La prima volta a cinque anni, l’ultima ieri, o quasi...» scherza il critico e storico ravennate che ha dedicato gran parte dei suoi studi alla linea introspettiva dell’arte occidentale. ‘Stora sentimentale dell’arte. Un’educazione alla bellezza’ (Solferino editore, pp 121, euro 14,50) è la sua ultima fatica che già gli sta dando tantissime soddisfazioni, dopo la presentazione da tutto esaurito, nei giorni scorsi, a Palazzo Reale di Milano.

Un libro con il quale ripercorre la storia dell’arte e nello stesso momento quella della sua vita di studioso e di uomo. Ad ogni fase dell’esistenza corrispondono un dipinto, un artista e una stagione creativa. Fra le tante tappe, particolarmente cara quella che porta la data del 1972, quando incontrò, per la prima volta, le sorelle Anguissola. Per poi imbattersi, negli stessi anni, al Museo civico di Cremona, nell’Ortolano di Arcimboldo, «di cui ancora non capivo la bizzarria e le finalità».

Professore, c’è un’età per innamorarsi dell’arte?

«Ci si innamora quando si è molto piccoli o molto grandi... Può essere un colpo di fulmine, un lungo corteggiamento, il risultato di una lenta, inesorabile seduzione. Sempre di amore si tratta».

A lei quando accade? Quando incontra per la prima volta la magia dell’arte?

«Avevo cinque o sei anni. La zia mi aveva regalato una grossa scatola di pastelli Giotto. Mi misi in testa di misurarmi con Claude Monet. Sul calendario appeso in casa era raffigurato il dipinto La Gazza. Mi cimentai con scarsi risultati, ma al di là dell’esito avevo capito che lo splendore del quadro sul calendario era un miracolo. Che potevo provare a non mandare mai via. Avevo gli strumenti per farlo, i pastelli, meravigliosa bellezza».

Poi vennero Cezanne e Lorenzo Lotto.

«Dai pastelli ero passato agli acquerelli. Del primo avevo cercato, inutilmente, di imitare la leggerezza dell’acqua dipinta. Ho impiegato gli studi di una vita per capire che il peso dell’acqua non era questione di materia, ma di pensiero. La pittura è cosa mentale, diceva Leonardo. Il pensiero pesa, ha densità e durezza. Ho conosciuto Lotto nel 1962, a 17 anni, durante un viaggio a Recanati. Sono rimasto inebetito davanti all’Annunciazione, una rivelazione, pittura misteriosa sull’evento misterioso per eccellenza, alle origini della psicologia moderna. Lotto è un genio ineffabile. Amo a tal punto il Polittico di San Domenico da metterlo, in un particolare, sulla copertina del nuovo libro».

Il suo percorso universitario coincide con l’arrivo in Europa della pop art alla Biennale di Venezia. È il 1964.

«L’anno di un nuovo amore, quello per Bob Rauschenberg. E intanto incominciavo a interrogarmi sulla distanza che correva fra lo spazio mentale europeo e lo spazio fisico, ovvero l’oggetto americano».

Agosto 1972, tempo di vacanze e di rimpianti...

«Ebbene sì, ammetto. La mattina andavo al mare, i pomeriggi erano troppo azzurri e lunghi... e così vagabondavo per gallerie e antiquari. A Ravenna mi sono imbattuto in una Madonna col Bambino di fattura intensa e squisitamente elegante. Impressioni condivise poco tempo dopo da Roberto Longhiche mi pubblicò sulla rivista Paragone. La preziosissima firma diceva così: Lucia Anguisola virgo Amilcaris filia 1555. Si trattava della sorella minore, quasi sconosciuta, di Sofonisba. Mi chiede se ho rimpianti? Sì, quello di non averla comperata. Rimpianto moltiplicato per mille per le sorti di quel delizioso dipinto, sparito nel nulla. Gli studi si sono evoluti, delle sorelle Anguissola ho scritto e studiato, curato mostre e cataloghi. Nessuno si è fatto vivo, probabilmente non consapevole della delizia che ha per le mani. Se l’avessi comperato in quel famigerato pomeriggio d’agosto.... ».

Questo percorso biografico, ricco di capolavori e riflessioni molto personali, si ferma di nuovo a Cremona, in una sala della Pinacoteca, davanti a una natura morta.

«L’Ortolano di Giuseppe Arcimboldo, pittore impegnato ad esaltare i fasti dell’imperatore Rodolfo II d’Asburgo. Una specie di Rasputin della corte. Quel testone che rovesciato sembra una natura morta, in realtà una composizione simbolicamente molto complessa che mi provoca molta fascinazione. Nel capitolo che lo riguarda ho provato a dare una spiegazione. Ma tutto resta ancora un enorme rebus».

Il titolo del libro rimanda a Flaubert, qui però ci si strugge per questa o quell’opera d’arte. Cosa intende per educazione sentimentale dello sguardo?

«Inutile negarlo, quel quid che ci avvicina alle opere d’arte è l’amore che nel corso del tempo si struttura, si dà delle regole. Ma l’arte nasce dalla vita, e talvolta dalla sofferenza. Come scrivo nelle ultime righe del libro, a proposito di David Hockney ma anche in prima persona, una forma di giustizia c’è stata per chi investe i propri sentimenti nella storia dell’arte, di tutte le arti. Bisogna essere duttili, ricettivi alle emozioni, sensibili ai tormenti altrui. Ma quel che ritorna da tanto amore vale la pena, perchè si tratta, semplicemente e senza retorica, della nostra felicità».

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati

P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona

Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012

Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris