L'ANALISI

29 Novembre 2022 - 12:31

CREMONA - Nel 1922 Cremona è una città di quasi sessantamila abitanti, in cui gli uomini lavorano per lo più nell’edilizia o sono piccoli artigiani e le donne sono impiegate soprattutto in filanda o dedite all’insegnamento. Molte di loro sono ‘attendenti alle cure domestiche’, mentre sono solo 227 i medici, i notai, gli avvocati e gli ingegneri. Alle ultime elezioni - votano solo gli uomini che abbiano compiuto i 21 anni - si sono affermati i socialisti, che non hanno «vita facile, in un contesto di crescenti difficoltà interne (la scissione comunista e le dimissioni del sindaco Pozzoli) ed esterne, con il violento contrasto messo in atto dalle squadre fasciste (...) culminato con l’occupazione fisica del consiglio comunale da parte di Farinacci nell’estate del ‘22 ed il successivo commissariamento da parte del prefetto».

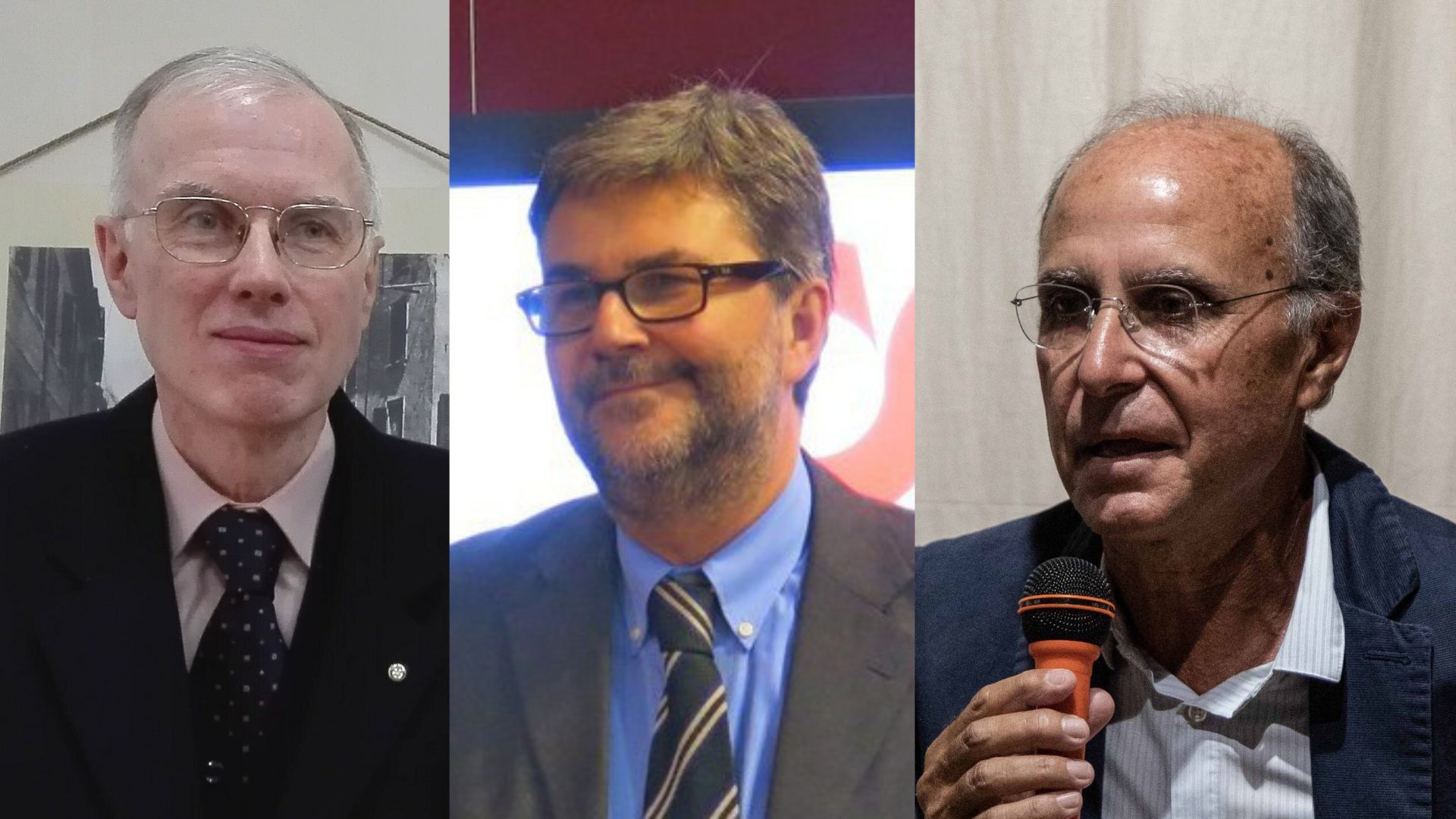

È un ritratto di città a tutto tondo, quello che emerge dalla lettura del saggio a più mani Cremona 1922. L’anno nero, edito dall’Adafa e curato da Fulvio Stumpo e con i contributi dello stesso Stumpo, di Paolo Magnani e Gianpiero Goffi. Magnani racconta la città dal punto di vista demografico, sociale ed economico, mentre Goffi analizza i rapporti tra il nascente fascismo - a Cremona incarnato da Roberto Farinacci - e la Chiesa guidata da monsignor Giovanni Cazzani. A Stumpo il compito di una ricostruzione storica focalizzata in particolare sui giorni dal 27 al 31 ottobre e il raffronto succinto con gli avvenimenti a livello nazionale.

Il cospicuo apparato iconografico è arricchito da due immagini inedite, ritrovate casualmente presso l’Archivio della Camera del Lavoro di Cremona: sono i funerali solenni e molto partecipati dei cosiddetti ‘martiri fascisti’, morti durante il tentato assalto alla Prefettura nei giorni della marcia su Roma. In una si scorge il Ponchielli, in fondo a sinistra, ed è stata probabilmente scattata dal palazzo Ala Ponzone, che Farinacci aveva trasformato nel palazzo della rivoluzione. L’altra è ancora più sorprendente e la sua collocazione in un faldone dedicato alla Ceramica Frazzi, oltre che la prospettiva sul viale Po, lasciano presupporre che il fotografo fosse proprio all’interno della fabbrica.

Prima di arrivare ai quei morti, nel 1922, solo «a Cremona e provincia, si contano più di 300 fatti di sangue (...) Inoltre le squadre di camicie nere erano riuscite a provocare la crisi e le dimissioni di decine di giunte democraticamente elette, perché, secondo i fascisti, «non rappresentavano più le nuove condizioni politiche della nazione». Il colpo di mano era riuscito anche con il Comune di Cremona», il 4 luglio. È solo l’inizio di quello che succederà in pochi mesi dopo.

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati

P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona

Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012

Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris